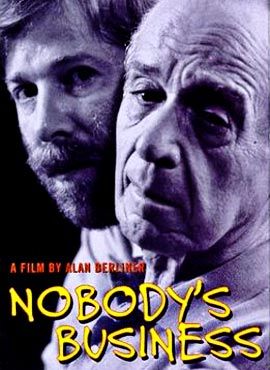

Le sujet est extrêmement ténu : pendant une heure, Alan Berliner interroge son père Oscar afin d'en apprendre plus sur lui et sur sa famille. Sur cette seule base on ne voit pas bien ce qu'il peut y avoir d'intéressant, et si le contenu de Nobody's Business ne dépasse à aucun moment le seuil de l'anecdotique, c'est sur le terrain de l'humour et de la malice discrète qu'il se détache de manière notable. L'humour du père avant tout, qui est une forte tête caractérisée et qui passe l'essentiel de son temps à répondre au fils le questionnant "mais qu'est-ce qu'on s'en fout ?". D'où le titre du film, une tirade que le père rétorquera à son fils lorsqu'il le questionne sur les raisons de son divorce. Et manifestement Alan parvient en l'espace de seulement quelques minutes à rendre un portrait attachant de ce père pas vraiment irrité, sauf à quelques occasions, mais par contre largement exaspéré par les questions de son fils. Il ne tarit pas de répliques désobligeantes sur l'intérêt de son travail (le père a été patron d'une entreprise et ne comprend pas pourquoi son fils a gaspillé son intelligence en travaillant dans un secteur artistique), et dans le même temps il ne pige absolument pas pourquoi on s'intéresserait à son cas : "je ne suis qu'un homme ordinaire qui a vécu une vie ordinaire, il n'y a pas de quoi en faire un film."

Dans le prolongement d'un film sur le même thème comme My Father's Son (mais en beaucoup plus drôle, et pas du tout sur le thème de l'émancipation, c'est presque le contraire), c'est aussi le questionnement d'un homme juif sur ses ascendances, sur le passé familial, face à un Oscar particulièrement réticent pour raconter quoi que ce soit. Alors quand ce dernier fait quelques compliments à son fils, ça devient forcément émouvant. La biographie qui se dégage est double, avec d'une part quelques bribes de mémoire évoquées par le patriarche quand il le veut bien, et d'autre part le portrait qui est fait au moment du docu avec cette tête de mule de compétition. Il y a une opposition franche entre la quête obstinée de l'un, son acharnement envers son vieux père pour extraire des informations sur le passé du côté de la Pologne, et le refus massif de l'autre de répondre — autrement dit, ce qui aurait pu ruiner l'existence même du film en devient précisément le carburant, puisque la position de refus borné du père sur presque tous les sujets abordés par le fils devient comique, notamment au travers d'un montage d'images biographiques (le film est constitué à 90% de ces images, avec quelques passages ouvertement comiques et métaphoriques comme les matches de boxe). À titre personnel j'ai un peu de mal à en tirer un intérêt transcendant une fois le film terminé, mais l'exercice biographique humoristique est très réussi, assez émouvant et intelligemment construit.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40