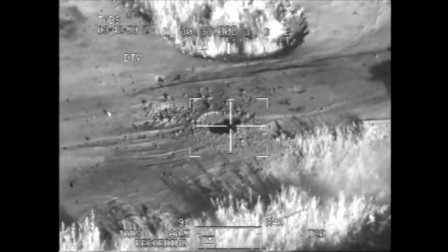

Quoi de plus glaçant que ces images bien réelles, qu'on croirait pourtant sorties d'un jeu-vidéo, montrant des personnes vues à travers l'œil d'une caméra située sur un hélicoptère positionné à plusieurs centaines de mètres de l'action, entourées par un viseur menaçant et un amas de données chiffrées, dont les vies ne dépendent que d'un ordre en un mot, "engage" et "cease fire", et d'une pression sur un bouton qui enverra une rafale de balles ou une salve de roquettes ? Éléonore Weber a monté son film à partir d'images accessibles en ligne, issues de campagnes militaires conduites par la France et les États-Unis au Moyen-Orient, la plupart du temps postées par des militaires eux-mêmes. La fuite de ces documents censés être confidentiels tient probablement à deux choses : d'une part, l'obligation pour toutes ces opérations de stocker les images enregistrées, dans la perspective d'analyses ultérieures (voire de procès), et d'autre part, sans doute, la volonté des administrations de montrer autre chose que des bavures en faisant preuve d'une permissivité très orientée vis-à-vis des fuites.

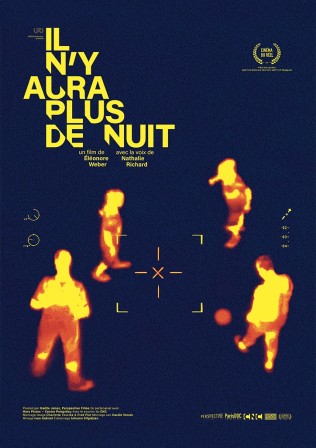

Il n'y aura plus de nuit est uniquement composé de ça : des images issues de caméras infrarouges, des vidéos qui alternent entre visions diurnes et nocturnes. Un commentaire en voix off décrit de temps en temps la nature des enjeux, s'essaie à des envolées poétiques (pas toujours réussies, mais qui parfois font mouche : à travers ces caméras infrarouges, il y a cent fois plus d'étoiles dans le ciel), et rapporte les propos d'un pilote anonyme ayant une conception très précise et singulière de ce qui nous est montré.

À mes yeux, même si certaines dispositions me paraissent un peu maladroites dans la forme de certains commentaires de la narratrice, le documentaire possède beaucoup de qualités franches. À commencer par mettre des images, très éloquentes, sur des analyses du phénomène de guerre à distance qu'ont pu proposer de très bons essais comme Théorie du drone de Grégoire Chamayou et Ce que vaut une vie de Mathias Delori. Dans cette difficulté à croire ce que l'on voit, avec ces images qui mélangent des imaginaires très distincts (jeu vidéo, fiction, réalité), le film illustre parfaitement tout ce que le réel peut receler d'irréel, et à quel point la distance entre l'opérateur actionnant un bouton et sa cible parfois à des kilomètres de là est abyssale. Voir passer dans l'œil du tireur, au creux d'un viseur, des êtres humains en mauvaise résolution aussi variés que des enfants qui jouent, des paysans qui travaillent, des civils armés ou des ennemis à abattre provoque une sensation conjointe de vertige et de nausée. On nage en plein surréalisme lorsque la caméra passe en vision nocturne thermique et affiche des masses fluorescentes : des hommes se cachent très souvent, lorsqu'ils entendent la menace d'un appareil volant au-dessus de leurs têtes ou lorsque la première salve de tirs est envoyée, mais il est impossible pour eux d'y échapper.

Le sentiment de toute puissance pour celui qui scrute et tire ("celui qui filme tue") dans cette relation puissamment asymétrique devient évident, et l'horreur est totale lorsqu'on voit ces corps, des hommes blessés, qui tentent de bouger, de ramper, pour se mettre à couvert mais qu'une ultime rafale vient déchirer. Plus glaçants encore peut-être sont ces cris de joie que l'on entend une fois les cibles annihilées, ou encore ces images d'un cratère formé par l'explosion d'une bombe manipulée par des hommes non-identifiés qu'une caméra capte en décrivant des cercles, en silence, sans savoir de qui il s'agit. Cet enchaînement de séquences très codifiées (surveillance, ordre de tir, rafale en décalage en lien avec la distance importante à la cible, et nuage de poussière dans lequel certains survivant tentent de se dissimuler) sont régulièrement assortis de commentaires lunaires du genre "cet homme marche de manière insolente et trop décontractée" — un motif suffisant pour le tuer en l'occurrence.

Avec cette technologie permettant de voir même en pleine nuit (la toute dernière séquence montre des images des caméras les plus récentes, on y voit de nuit comme en plein jour, seules les étoiles dans le ciel permettent de le déceler) et les images qui en résultent, de nombreuses frontières sont abolies. Entre le jour et la nuit, entre le réel et la fiction, entre le vrai et le faux, entre le proche et le distant. Paradoxalement, lors de ces opérations, un râteau ne se distingue pas toujours d'une kalachnikov, un étui contenant un trépied se peut se confondre avec un lance-grenade. L'image de ces journalistes assassinés par des pilotes américains en Irak suite à cette erreur, assortis des commentaires atroces ("regarde-moi ces pourritures crevées") et de tirs supplémentaires sur une camionnette venue récupérer les blessés, est sans doute la plus connue. Mais ce n'est qu'un exemple isolé dans l'océan des conflits à distance qui opèrent une déréalisation grandissante : la plupart du temps, la mort s'abat implacablement sur des cibles dénuées d'identité propre.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40