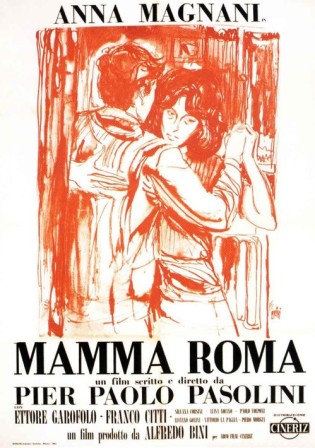

Premier film que l'on peut considérer "normal" que je vois chez Pasolini, faisant suite à 4 tentatives sur une quinzaine d'années marquées par des tonalités hautement subversives, expérimentales, excessives, difficilement appréciables pour des raisons très diverses — Salò ou les 120 journées de Sodome, Théorème, Porcherie et le dernier en date, Œdipe roi. Au début des années 60, longtemps avant Salo (1975), son cinéma s'inscrivait ainsi dans une veine néo-réaliste assez classique avec une actrice on ne peut plus représentative de ce courant, Anna Magnani, en prostituée d'une quarantaine d'années récemment libérée de son mac souhaitant reprendre le cours d'une vie normale avec son fils.

Dans un style presque académique a posteriori, le réalisateur se fait très habile dans l'observation d'un environnement social verrouillé — que ce soit pour la mère, le fils, l'amie, tous les horizons sont bouchés. Il y une forme de fatalité dans le sort de la protagoniste éponyme Mamma Roma, victime comme d'autres de lois sociales inéluctables, qui permet d'aller au-delà de l'apparente simplicité d'un tel film avec des enjeux limpides. Initialement on peut craindre des excès propres au cinéma italien de l'époque dans le personnage très excentrique de Magnani lors du mariage et d'un repas faisant écho à la Cène, mais l'ensemble sera agréablement mesuré. Dans ce monde en ruines, les personnages se débattent comme ils peuvent, et c'est un écrin de choix pour Pasolini qui laisse libre cours à son inspiration spirituelle en multipliant les symboles christiques, le dernier d'entre eux étant probablement le plus fort, avec la quasi-crucifixion du fils dans un hôpital-prison.

Il y a dans l'arrière-plan un déterminisme social révoltant, exacerbé par une photographie en noirs prononcés et blancs éclatants (avec quelques passages nocturnes presque surréalistes), et rappelé par des terrains vagues omniprésents pour accueillir la jeunesse désœuvrée. Impossible d'échapper à sa condition (thème récurrent autour de l'actrice Anna Magnani), quand bien même une mère serait animée d'un amour maternel incandescent. L'opposition entre les deux corps, la mère solide et fière, le fils frêle et maladroit, accentue l'étrangeté de l'association et l'aveuglement d'une croyance en un salut impossible.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40