365 jours plus tard et un an de procrastination dans les jambes, c'est la préparation du prochain trek pyrénéen dans les prochaines semaines qui me pousse à vaincre une flemme monumentale et évoquer celui de l'année dernière, dans le splendide massif de la Vanoise. En suivant l'alternance Pyrénées / Alpes avec la régularité d'un métronome, on s'était donc lancés en août 2021 dans un petit périple avec pour camp de base Pralognan. Comme d'habitude, on a attendu un peu le dernier moment pour décider du sens de parcours de la randonnée, influencés par l'air des montagnes locales. Cette fois-ci, les possibilités étaient un peu plus riches puisqu'on a parcouru une double boucle, sous la forme d'un huit faisant son nœud central au niveau de Entre Deux Eaux.

Ce fut une randonnée riche en diversité et en sommets impressionnants, toujours cernée par des pointes immenses comme la Grande Casse (3855m), la Grande Motte (3653m) ou encore la Dent Parrachée (3695m). Une région assez fréquentée dans l'ensemble, laissant peu d'opportunités de dériver sur des sentiers non-balisés, et comportant énormément de cours d'eau à traverser et où se rafraîchir.

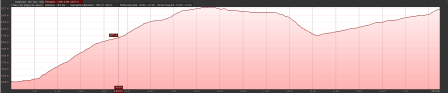

Côté technique : au total la randonnée s'échelonna sur une distance 123 kilomètres, avec 8400 mètres de dénivelé cumulé. Avec 5,5 jours de marche au compteur, on tourne à une moyenne de 22,5 kilomètres et 1500 mètres de dénivelé cumulé (positif et négatif) par jour. Résumé rapide de cette balade vieille d'un an, déjà.

N'hésitez pas à cliquer sur les images pour les afficher en plein écran.

INFORMATIONS DIVERSES

JOUR 1

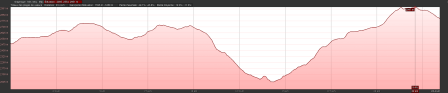

20 km / 1600 m D+ / 500 m D-

Pralognan-la-Vanoise → Col de la Vanoise → Entre Deux Eaux → Refuge de la Leisse

Des épilobes en fleurs, des cascades, de la glace, de la roche, de l'herbe : que faut-il de plus ?

Juste au-dessus, le col et le refuge de la Vanoise. Les lacs s'enchaînent les uns après les autres, cernés de pierre et de neige, c'est magnifique malgré la haute fréquentation du coin.

JOUR 2

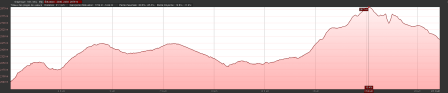

25 km / 1600 m D+ / 1300 m D-

Refuge de la Leisse → Val-d'Isère → Refuge du fond des Fours → un peu sous le Col de la Rocheure

Le fond de la vallée au petit matin. Les refuges du parc ont presque cette forme rigolote.

Les premières heures se déroulent dans un silence d'or. La surface de l'eau des petits étangs que l'on croise est parfaite.

Après avoir marché en contrebas de la Grance Casse, on arrive au niveau de la Grande Motte. Dernière vue avant de passer dans la vallée suivante par le col de la Leisse.

La vue du côté de Tignes n'est pas désagréable.

Après être descendu tout en bas de la vallée, il faudra tout remonter pour rejoindre le refuge du Fond des Fours. Petite pause goûter, et on s'engage en direction du col de la Rocheure, avec ses paysages rocailleux presque lunaires. Dès que le soleil passe derrière la crête, ça pèle sévère.

JOUR 3

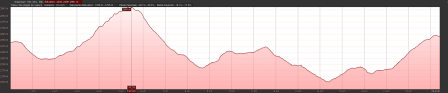

25 km / 1000 m D+ / 1800 m D-

un peu sous le Col de la Rocheure → Refuge de la Femma → Entre Deux Eaux → un peu après le Refuge de l'Arpont

La belle vue matinale : en descendant vers le centre de notre huit, on peut observer le soleil levant sur le refuge de la Femma, avec le gros rocher au Nord. Les marmottes veillent, comme d'habitude. La nuit a été froide, mais peut-être pas autant que ce qu'on aurait pensé à 2800 mètres d'altitude.

On peut supposer que le Beaufort du coin doit pas être mauvais, vus les paysages dans lesquels les vaches pâturent... On suit un ruisseau qui redescend dans la vallée.

On est redescendu à Entre Deux Eaux pour mieux remonter ensuite, comme d'habitude. On attaque la deuxième boucle de notre périple, et la vue en haut du premier plateau est à tomber par terre. Les paysages composés du Mont Pelve, du dôme de Chasseforêt, et de la Dent Parrachée, avec les énormes glaciers perchés tout en haut, nous ravissent sans surprise.

Ça se passe de commentaire.

On arrive au point culminant de la journée, après quoi on descendra doucement vers le refuge de l'Arpont, complet, nous invitant à bivouaquer loin de tout dans un petit coin isolé. L'eau des torrents dans lesquels on se lave ne doit pas dépasser les 10°C, mais on est heureux.

JOUR 4

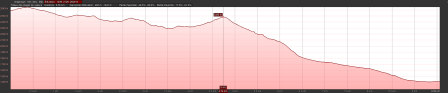

22 km / 1800 m D+ / 1300 m D-

un peu après le Refuge de l'Arpont → en-dessous de la Dent Parrachée → Refuge de la Dent Parrachée

Puis on débouche sur un coin où la terre est beaucoup plus ocre, au-dessus d'Aussois, avec plein de conifères. Les refuges s'enchaînent, le long des lacs artificiels : plan d'amont et plan d'aval. La fréquentation reste raisonnable malgré les nombreux villages en contrebas.

On arrive au refuge de la Dent Parrachée, havre de paix et excellent camp de base pour explorer les alentours, histoire de profiter d'une arrivée prématurée en début d'après-midi. On regarde un hélicoptère faire des allers-retours entre le refuge et la montagne qui y fait face, la Pointe de l'Échelle, avant de partir en expédition.

En rentrant, le soir, un orage arrive. On s'abrite à l'intérieur, le vent se lève, le tonerre claque. Des tentes s'envolent — par chance, pas la nôtre. Après avoir attendu plusieurs heures, il faut bien s'y résoudre : il faut sortir sous l'orage et aller dormir dans la tente maltraitée par le vent. Dans la nuit, à la frontale, on la retrouve en piteux état mais toujours là. On retend le tout, on constate les dégats : il y a de l'eau partout, il y a même un torrent qui s'est formé entre nos duvets. Pas grave. La nuit sera mouvementée, beaucoup d'éclairs, on tient parfois la tente par la toile de peur qu'elle se déchire, mais au petit matin, avec autant de vent, presque tout aura séché.

JOUR 5

20 km / 1900 m D+ / 1800 m D-

Refuge de la Dent Parrachée → Pointe de l'Observatoire → Refuge de la Valette

La nuit fut épique, mais étonnamment on ne se sent pas trop fatigué. On embraye directement avec la suite, en descendant dans le Fond d'Aussois. Au milieu de la vallée coule une petite rivière tranquille.

On traverse une quantité notable de cours d'eau pour enfin remonter jusqu'au plateau qui nous mènera au refuge de la Valette. Le Roc du même nom, qui s'élance dans le vide près de Pralognan, est imposant.

JOUR 6 (½ journée)

11 km / 500 m D+ / 1700 m D-

Refuge de la Valette → Pralognan-la-Vanoise

Et puis c'est la fin. Derniers moments en altitude, premières vues retrouvées sur Pralognan. On a quitté le village il y a une semaine, il faisait 5°C. Il fait maintenant 33°C, le choc thermique, en plus du chox émotionnel, est rude.

Promesse à moi-même : je n'attendrai pas un an pour mettre en forme le compte-rendu de la randonnée de cet été !

À écouter : une émission de France Culture de La Série Documentaire, par Myriam Prévost.

La Vanoise, c’est en Savoie, entre la vallée de la Tarentaise, où l’on trouve les plus grandes stations de ski françaises, et la vallée de la Maurienne, plus rurale. J’aime bien la Vanoise, parce que comme dans les autres parcs nationaux, la nature y est reine.

C’est important, la préservation de la nature, non ?

Hiver 2013, je suis saisonnière dans un village de Vanoise. J’apprends que le parc n’est pas bien vu, ici. Que beaucoup de gens s’en passeraient bien, de ce parc. Je tombe des nues. Pourquoi on en voudrait à un parc national ?

On me dit que les réglementations du parc entravent le développement des communes. Qu’on veut pouvoir continuer à construire et étendre les domaines skiables. En cause : la raréfaction de la neige. Un changement climatique qui saute aux yeux et change la donne dans les hautes vallées de Vanoise. Mais le rejet d’un parc national qui me semble être plus que légitime me laisse dubitative. Et pourtant je vois que le tourisme d’hiver fait vivre beaucoup de gens, dont je fais aussi partie.

Septembre 2015, le parc soumet aux communes de son territoire une charte. C’est la première fois que les élus sont appelés à s’exprimer officiellement. Seules 2 communes sur 29 y adhèrent. Soit 7 %. Les autres parcs nationaux français ont des taux d’adhésion qui vont de 75 à 100 %. Alors ça se confirme, les gens du coin ne veulent pas du parc. J’apprends que son histoire, depuis sa création en 1963, est mouvementée. Et j’apprends aussi que protéger un milieu naturel ne coule pas de source dans un territoire habité par des humains.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40