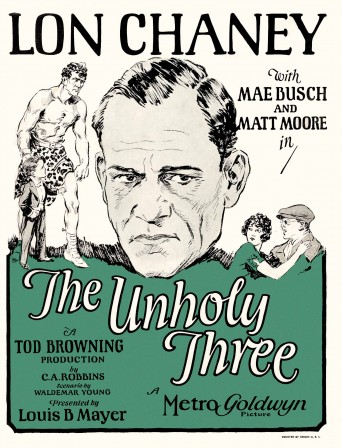

Malgré toutes ses approximations, Morituri parvient à sauver son épingle du jeu en se concentrant, dans la principale partie au centre du film, sur une ambiance particulièrement tendue de thriller en haute mer. Car l'essentiel de l'action de situe sur un cargo allemand dont les cales sont remplies de caoutchouc, ralliant Bordeaux depuis Tokyo en 1942. À son bord, Marlon Brando est un Allemand apolitique contraint (par chantage) d'empêcher le capitaine de saborder le bateau en cas de confrontation avec la marine anglaise (dans le but, pour les Allemands, de ne pas tomber entre les mains des Alliés). Une grande partie des enjeux porte sur la confrontation entre le capitaine du navire et l'infiltré, c'est-à-dire entre Yul Brynner et Brando.

L'ambiance, de fait, est très prenante, donnant envie de placer le film davantage dans la case du thriller que celle de la guerre. Le scénario, malgré ses déchirures et ses boursoufflures éparses, contient pas mal de manifestations d'originalité qui sont bien exploitées par la photographie en noir et blanc (que l'on doit à Conrad Hall). La majorité des personnages offre des pistes de lecture assez variées, avec des portraits dépourvus de manichéisme et d'unilatéralité, à commencer par cet allemand protagoniste, pacifiste, soumis à un chantage d'état, obligé de jouer un rôle sous la contrainte sur ce bateau. Et Brando bénéficie toujours de ce charisme assez fou qui œuvre à plein ici — alors qu'il sortait d'une série d'échecs commerciaux et qu'il disait avoir tourné dans ce film juste pour le fric. "All wars are idiotic. I don't care who wins." est son crédo ici, dans une certaine mesure.

Le personnage de Brynner, le capitaine suédois, est aussi intéressant dans sa confrontation avec les autres, un officier nazillon bien plus zélé que lui ainsi que les prisonniers qu'on lui demande d'embarquer. L'ambiance oppressante qui enveloppe tout le film en fait clairement l'intérêt principal, avec dans un premier temps Brando isolé sur ce navire, toujours sur le qui-vive. Quelques irruptions d'un sordide tragique à travers un personnage féminin, une prisonnière juive qui subira un sort plus qu'éprouvant, mais aussi des affrontements psychologiques qui élèvent un peu le film, même si sa façon d'aborder certains questionnements (responsabilité individuelle versus collective, antisémitisme) n'est pas toujours louable.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40