Dans sa dimension kaléidoscopique de film paranoïaque, À cause d'un assassinat est un excellent représentant de toute une frange du cinéma américain des années 70, de son époque, de son climat, de ses angoisses, de ses lubies. Quand on fait référence aux 70s américaines et aux lubies cinéphiles, difficile de ne pas penser au chantre du Nouvel Hollywood en France qu'est Jean-Baptiste Thoret et au torrent de films qui abreuve le sillon du complot, de Conversation secrète à Les Trois Jours du Condor en passant par Les Hommes du président, Marathon Man, et pourquoi pas L'Invasion des profanateurs, avec les pendants européens que sont Z et I... comme Icare. On pourrait l'écouter pendant des heures (et c'est possible : https://www.youtube.com/watch?v=6k-P2p2mC9Y) théoriser sur le façonnage d'un pan entier du cinéma américain par seulement quelques photogrammes d'un film amateur qui captèrent de manière involontaire l'assassinat d'un président en 1963 — avec tout ce qui suivit, l'assassinat de son assassin Lee Harvey Oswald, l'assassinat de son frère Robert Kennedy, etc.

De fait, il suffit de se replonger un minimum dans ces événements (et dans ces images) pour combler les 50 ans qui nous séparent de l'époque du film et constater une évidence : cette imagerie populaire contemporaine aux années 70 irrigue une grande partie du film, à commencer par la séquence introductive et ses innombrables ressemblances, symboles et références, en lien avec les meurtres des frères Kennedy. En découle ainsi, infusé dans le tissu de la fiction, un climat parfaitement paranoïaque qui ira bien au-delà du simple film politique. Il serait toutefois biaisé de ne pas prendre en considération le contexte national très lourd de 1974, en plein séisme du Watergate et dans un pays déchiré par la guerre du Vietnam. Mais la trajectoire du film, tant au niveau thématique qu'esthétique, donne envie de creuser encore un peu plus.

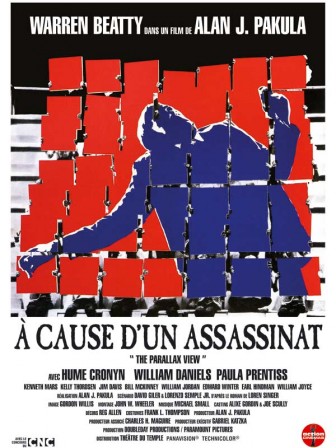

On peut d'ailleurs s'attarder un instant sur les titres français et anglais, qui mettent l'accent sur deux aspects totalement différents : là où la formule "à cause d'un assassinat" renvoie à l'enchaînement presque fataliste des événements qui structurent et articulent le scénario du thriller, la formulation presque mystérieuse "the parallax view" renvoie à un autre niveau de lecture en soulignant la plurivocité presque constitutive de ces événements, selon le point de vue qu'on adopte, selon la connaissance et l'effet de cette parallaxe, précisément. Quelle que soit la position retenue, le film surprend d'abord par cette dissonance progressive qui s'installe durablement, et fortement, en se répandant dans toutes les strates du récit, dans l'attitude du protagoniste incarné par Warren Beatty (dont l'inexpression curieuse joue en faveur de son rôle ici) et dans la mise en scène. Cette dernière trouvera son apogée dans l'ultime séquence du film, remarquable de suggestions et de sensations, avec son célèbre cadrage extrêmement large dans une salle de convention qui confine les hommes au statut de petites fourmis quasiment invisibles dans le plan, s'affairant autour d'un politicien assassiné, mais aussi cette façon de filmer l'action en hauteur, sur des passerelles supérieures plongées dans une pénombre presque complète, stylisée à l'extrême, versant presque dans le giallo et le fantastique.

La thématique de l'invisible, entre imperceptible et insaisissable, est à ce titre largement présente, non pas au travers d'une institution classique de type CIA mais dans les agissements d'une mystérieuse organisation alimentant un réseau de tueurs. On ignorera son fonctionnement et ses motivations dans les grandes largeurs, seulement perceptibles dans le résultat des assassinats et dans le spectre de la surveillance (autre motif classique du cinéma américain contestataire des 70s) qu'elle fait planer. Le dérèglement au centre de À cause d'un assassinat, orchestré soigneusement si l'on excepte quelques éléments bizarroïdes et invraisemblables de scénario, semble converger vers la scène centrale de la "reprogrammation" du protagoniste, alors qu'il enquête sur cette organisation. 5 longues minutes exclusivement à destination du spectateur, digne du lavage de cerveau d'Alex dans la thérapie révolutionnaire qu'il subit dans Orange Mécanique, au cours desquelles une série d'images-concepts viendra construire pour mieux déconstruire ensuite une série de grandes valeurs, l'amour, le père et la mère, le bonheur et l'ennemi, dieu et la nation, avec des références directes à la Maison blanche, le Ku Klux Klan, et même l'assassinat de Lee Harvey Oswald. À partir de ce moment-là, Warren Beatty disparaîtra peu à peu de l'écran, absorbé par sa tâche comme par la pellicule, laissant la séquence finale sans explication unilatérale (une programmation de type The Manchurian Candidate de Frankenheimer reste envisageable). Une scène hypnotisante et hautement symbolique, au même titre que ces deux séquences qui entrent en résonance, dans lesquelles un semblant de justice est rendu, au début et à la fin du film, en travelling avant puis arrière, mais qui ne font qu'alimenter le doute et le complot.

L'angoisse latente de ce qui peut s'apparenter à un exercice de style, au-delà de tous ses défauts, est aussi intrigante qu'éprouvante et passionnante.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40