La radicalité des coups d'essai

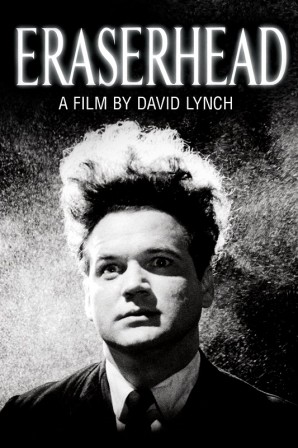

Découvrir l'univers d'Eraserhead pour la première fois, juste après le récent documentaire The Art Life retraçant les premières années de la vie de Lynch (plus peintre et plasticien que cinéaste), précisément jusqu'en 1977 et la réalisation de son premier long métrage : voilà des conditions très particulières, avec un contexte bien défini et des enjeux bien délimités, apparents. Tout les préalables nécessaires à un certain confort de visionnage sont réunis... sauf que le confort sera de très courte durée.

Il est difficile d'échapper à l'atmosphère angoissante, oppressante, et même parfois envoûtante tant elle attrape tout spectateur sur son passage, brusquement, violemment, et le traîne de force dans les recoins lugubres des cerveaux malades de David Lynch et de sa créature Henry Spencer. Le rapprochement est sans doute un peu artificiel, mais il paraît clair que le contenu autobiographique du film est loin d'être négligeable : sous de nombreux aspects, on croirait assister à une représentation malsaine et métaphorique des années que le réalisateur a passées à Philadelphie, bastion industriel crasseux, intolérant et raciste qui l'a tant marqué et dont il relate l'expérience dans The Art Life. Et dans la lignée du documentaire sur un artiste protéiforme, on serait tenté de voir dans Eraserhead une œuvre à la limite de plusieurs genres, entre cinématographique et plastique, le fruit du travail d'un peintre autant que d'un metteur en scène. Impossible, étant donné ce contexte particulier, de le limiter à un pur produit de cinéma, tant il expérimente au niveau pictural et réinvente le rapport à la texture du film (au sens de la pellicule) qu'il malaxe comme les couches de peintures de ses toiles. C'est en tous cas une charnière évidente dans sa filmographie, le dernier acte de la première partie de sa vie artistique, tant rien de ce qui suivra ne s'apparente, de près ou de loin, à ce premier long métrage (financé par une bourse de l'American Film Institute, obtenue in extremis, et tourné dans les étables des locaux de l'institut à Los Angeles qui lui servaient également de logement personnel).

C'est une expérience pour le moins inconfortable. Dans le fond comme dans la forme, les tourments trouvent des sources nombreuses, variées, et très puissantes.

L'univers graphique, tout d'abord. Un monde extrêmement glauque, partagé entre quelques épisodes extérieurs dans de sinistres terrains vagues et une majorité de séquences cloitrées dans des intérieurs pas moins inquiétants. Des couloirs exigus rappelant des ruelles sombres vues précédemment, des appartements nauséeux, et une galerie de personnages inquiétants, sources innombrables d'aliénations en tous genres liées à tout ce qu'ils représentent : la famille, la paternité, le mariage, le travail, et beaucoup d'autres émanations tourmentées issues de la vie adulte et des responsabilités afférentes. Les conséquences psychologiques de ces formes multiples d'engagement deviennent tangibles, elles se matérialisent jusque dans les corps découpés par les filtres gores et fantastiques. Certaines séquences rappellent même l'univers du gore des corps cher à un autre David, Cronenberg, qui en 1977 avait déjà réalisé le diptyque assez crade Frissons / Rage. Pour compléter la dimension multiforme de l'art selon Lynch, l'atmosphère sonore ne détonne aucunement avec l'aspect visuel en faisant preuve de la même minutie dans les détails et de la même suggestion glaçante, par petites touches, comme autant de coups de pinceau malades d'une œuvre signée Francis Bacon (grande influence de Lynch-peintre). Très vite, les vagissements du bébé-monstre rythment le récit et donne le tempo de l'affliction. L'expérimental se niche ainsi à tous les niveaux, mais suffisamment bien canalisé pour ne pas conduire à l'indigestion.

L'angoisse parcourt autant les murs des appartements miteux que les pensées des personnages déviants. Évidemment. Le dégoût s'insinue dans toutes les strates du récit et passe sans arrêt du fond à la forme, de la forme au fond, dans un écrin tour à tour fantastique, burlesque, onirique et surréaliste. Et toujours sale, malsain, immobilisant dans une position d'inconfort total. On ne peut qu'être dérangé par une telle démarche qui invite aussi puissamment au rejet, au moins dans un premier temps. Avec tous ces symboles marquants ou écœurants, la dame dans le radiateur au visage déformé ("in heaven, everything is fine"), le fœtus difforme et monstrueux, les petits poulets suintant un liquide infâme (liste bien sûr non exhaustive), Eraserhead colle à la peau comme un cauchemar persistant. Comme un voyage dans un inconscient gluant dont on ne saurait s'abstraire, prisonnier aux côtés du personnage et de sa condition, sans porte de sortie, sans fenêtre sur l'extérieur, sans une once de distance salvatrice ne serait-ce que pour respirer. La radicalité des coups d'essai dans son expression la plus sinistre et incommodante.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40