"You may say that I ain't free, but it don't worry me"

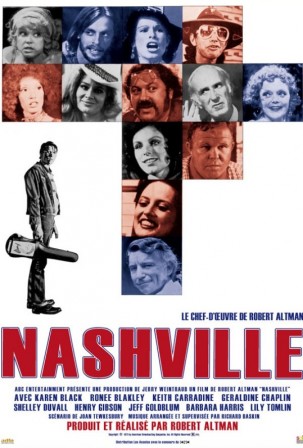

En regardant Nashville, une constatation s'impose, relevant presque de l'évidence : Robert Altman est le maître du film choral et il serait bien difficile de citer une seule autre personne qui lui arriverait à la cheville. Peut-être le réalisateur de Short Cuts... A-t-on déjà vu ailleurs une telle maîtrise du récit fragmenté, dressant le portrait d'un pays à une époque donnée à travers les portraits d'une vingtaine de personnages "principaux" ? Ils sont à peine esquissés (150/24=6 minutes par personnage en moyenne), de manière équitable au cours des 2h30 du film, et pourtant, ils sont extrêmement consistants. La reporter (supposée) pour BBC qui se prend pour une sociologue racontant l'histoire des États-Unis au milieu d'une décharge, l'étoile de la musique country sur le déclin qui ne parvient pas à ne pas raconter sa vie lors d'un concert, et beaucoup d'autres sont autant de portraits assez inoubliables.

Il y a deux faces à Nashville : un côté cynique, misanthrope et distant, et un autre humaniste, tendre et affectueux. Les deux se font sans cesse écho et se désamorcent mutuellement. Cette œuvre bouillonnante caractérise assez bien l'image que je me fais d'Altman, frondeur, contestataire, marginal, et parfois grinçant, mais très souvent bienveillant. L'utilisation de la musique country, au centre du film et à ce titre parfois un peu lassante (il doit bien y avoir une heure de chansons), est un levier de choix pour à la fois décrire une société et brasser les thèmes politiques et sociaux propres aux années 70 aux États-Unis. C'est une sorte de Woodstock (le film de 1990 signé Michael Wadleigh, cf. ce billet) revisité, préfigurant sous certains aspects l'assassinat de John Lennon 5 ans plus tard. À travers les paroles des chansons et de leurs interprètes, le portrait se fait parfois particulièrement cinglant : on peut y voir une horde d'artistes arrivistes avant tout, agrippés à leur petite branche de succès ou tentant vainement et vilement d'atteindre leur quart d'heure de célébrité. La scène finale est à ce titre plutôt marquante dans l'étalage d'opportunisme chevillé au corps dont fait preuve la chanteuse, une amatrice qui n'aurait jamais espéré une telle tournure avantageuse (pour elle, car on parle d'un meurtre) des événements. La petite musique politique en fond, à travers la voiture d'un candidat local à l'élection présidentielle (c'est le Trump de 1975 en quelque sorte) déblatérant un discours de campagne en boucle via un haut-parleur, ajoute une dimension encore un peu plus corrosive à la satire.

Le croisement entre les deux communautés, country et politique, forme un portrait aussi détonnant qu'éclaté de l'Amérique par petits coups de pinceau, portrait au sein duquel chaque saillie sarcastique comporte sa petite touche de tendresse. La société américaine de 1975 apparaît ainsi comme une pyramide brinquebalante d'individualités instables et névrotiques, un puzzle insoluble qui s'assemblerait comme par magie. On serait tenté de restreindre notre regard à cet aspect très dur, à cette vision très pessimiste d'un pays, mais Robert Altman conserve une part non-négligeable de son film aux laissés-pour-compte en tous genres. Il filme les perdants avec une sympathie évidente, entre deux moments de pure causticité qui ne sombre jamais dans l'amertume totale. L'utilisation des stéréotypes est faite à bon escient et ne fait que contribuer au tableau hautement subversif de sa patrie, en déboulonnant quelques mythes épars : la société du spectacle, la folie médiatique et autres instruments politiques, et bien évidemment l'american way of life dans sa plus pure tradition. Au final, Nashville brasse les tons autant que les registres, en sautant de la satire politique et sociale à la comédie musicale mélodramatique sans discontinuer, et parvient à capturer sous forme d'instantané l'essence d'une époque et d'une société en pleine crise identitaire.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40