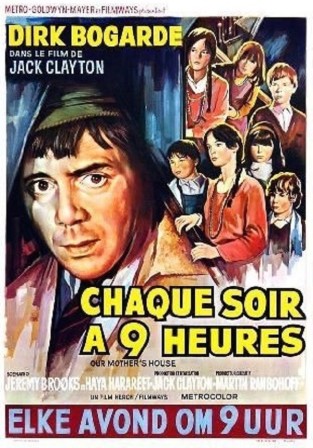

L'atmosphère "60s british" a beaucoup vieilli, avec ses intérieurs surchargés et ses ambiances régulièrement plongées dans une semi-pénombre. Mais c'est sans doute à mettre en lien avec le fait qu'il s'agit de la première réalisation de Jack Clayton sur pellicule couleur, puisque Les Innocents sorti quelques années plus tôt ne souffrait pas de cette usure graphique — avec en prime un écho avec une autre vision de l'enfance. Très surprenant en tout cas cet environnement familial, dans les sensations dégagées par la maisonnée au lendemain de la mort d'une mère qui élevait seule 7 très jeunes enfants, les laissant du jour au lendemain sans gardien. La faute à sa conception intégriste de la religion, nous fait-on comprendre indirectement, qui la poussait à refuser toute visite médicale : elle meurt dans son lit, et dès l'annonce de la nouvelle, la fratrie est prise d'effroi. Ils risquent l'orphelinat... Mais sous la direction de la plus âgée d'entre eux, ils prennent leur destin en main avec une étonnante dextérité, en dissimulant le décès au yeux des adultes et en simulant très adroitement une vie normale.

Les enfants qui s'organisent en groupe autonome de la sorte suscite un climat anxiogène assez insoupçonné, quand bien même leurs intentions ne seraient dans le fond pas fondamentalement mauvaises. En ce sens on a spontanément envie de rapprocher ce Our Mother's House d'autres films focalisés sur des bandes enfantines comme Le Village des Damnés (sur un versant plus fantastique) ou encore Sa Majesté des Mouches (plus en phase avec la dimension d'autonomie soudaine). Dans tous les cas de figure, ce n'est pas vraiment la sérénité qui est de mise... L'intérêt principal réside dans l'observation très neutre de cette nouvelle organisation, avec sa tripotée d'enfants de 4 à 13 ans en autogestion, qui occupe toute la première partie du film. Leur sens de la débrouille (façon Nobody Knows, en quelque sorte), la dimension macabre totalement involontaire et non-perçue comme telle par les intéressés qui vouent un culte spirituel (en reprenant les croyances et les enseignements de leur mère défunte) au cadavre enterré dans le jardin, et la mise en place d'une petite routine pour survivre (l'un imite la signature, l'autre va chercher la pension, l'autre va faire les courses, etc.).

Dans la deuxième moitié, Dirk Bogarde aka le prétendu papa fait son apparition et c'est beaucoup moins réussi — seule l'introduction d'un élément perturbateur est intéressante. Chaque soir à neuf heures parvient malgré tout à soigner son ambiance à la lisière du fantastique (alors que tout est froidement réaliste), en lien avec l'emprise maternelle malsaine qui se diffuse encore bien après sa mort. Et à la bigoterie de la mère répondront les escroqueries du père, pas le dernier des arrivistes.

2 réactions

1 De Nicolas - 02/05/2025, 11:19

Merci pour cette critique, Renaud !

Je serais curieux d'explorer un peu l'œuvre de Jack Clayton (dont je n'ai vu pour le moment que le sublime Les innocents) et le sujet de ce film-ci me plait bien

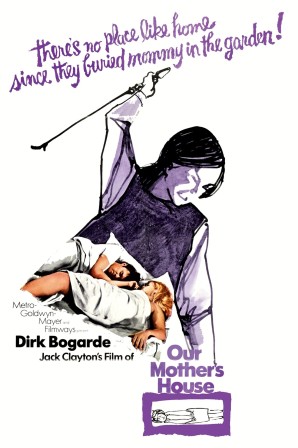

(tout comme la tagline de la seconde affiche : c'est un art qui se perd et que j'aimerais bien voir faire son retour en lieu et place des envahissantes citations promotionnelles d'aujourd'hui ! )

2 De Renaud - 02/05/2025, 12:08

Je pense qu'il pourrait te plaire un minimum en effet (en tous cas un peu plus Les Chemins de la haute ville de Clayton également, que je préfère, mais qui est plus conventionnel). Et oui, cette affiche m'a attiré aussi haha, d'où la présence d'une seconde. ;-)