J'avais plein de bonnes raisons de snober ce polar :

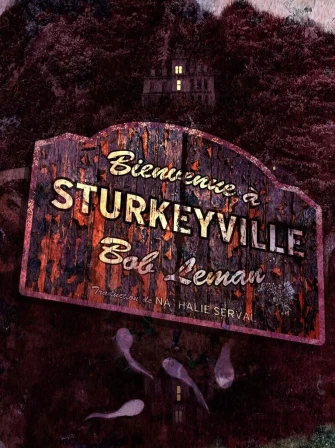

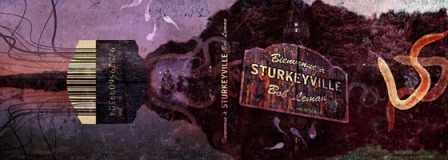

- un titre qui sonne comme un mauvais thriller,

- le premier volet d'une "trilogie du dark net" qui sent la transpiration du geek-hacker,

- un avant-propos prévenant "Ceci n'est pas un roman de science-fiction" (véridique) auquel l'auteur aurait pu ajouter "Ceci n'est pas un roman fantastique" pour ne pas décevoir d'éventuels lecteurs qui imagineraient le "dark net" comme une plongée dans la toile d'une créature maléfique "Tu-sais-qui",

- une jeune journaliste qui gagne sa vie en écrivant des articles putaclics pour un site polonais d'actualités, comme héroïne.

Mais non ! Mes préjugés n'ont pas résisté longtemps aux qualités d'une intrigue sous tension qui réussit son dessein, en nous faisant passer quelques heures de lecture distrayante et intéressante. Les personnages m'évoquent le duo formé par une enfant Unica et un cyber-flic Herb Charity dans Unica (2007), ce court roman d'Elise Fontenaille. L'affaire en toile de fond rappelle aussi celle d'une sommité du monde réel Jimmy Savile transportée à l'heure du web des réseaux "sociaux" (podcast de l'émission Affaire Sensible à écouter !). Cet "ogre de la BBC" trouverait son assimilé dans la face cachée du personnage Ryszard Buczek, un célèbre animateur de spectacle de télévision pour enfants Les pistaches bleue, dans le livre. Ce scénario prospectif avec ses extrapolations technologiques raconte comment des individus déterminés exploitent les failles de nos sociétés hyperconnectées à des fins criminelles, des failles qui sont souvent le prolongement de nos propres défaillances et imprudences dans nos usages numériques du quotidien. Le thème de la spéctacularisation de l'information est aussi largement abordé dans ce roman noir, mettant en scène les dérives d'un certain journalisme et ses technologies nouvelles. Une fois de plus, cela rappelle une autre œuvre qui partage des similitudes de fond et de forme (à commencer par la couverture) : la nouvelle de SF de Claude Ecken intitulée Le Monde, tous droits réservés (2005) dans le recueil éponyme (à lire !).

Tu sais qui est programmé pour être un page-turner dans lequel des instructions informatiques provoquent des rebondissements effarants. Jakub Szamalek nous fait passer l'envie de surfer naïvement derrière des contenus apparemment amusants ou inoffensifs en laissant portes et fenêtres béantes. Ce premier volet peut se lire comme un unique roman mais je ne vais pas bouder mon plaisir sous le prétexte du recours à un cliffhanger (un peu trop commode) qui permet à l'auteur d'aménager une suite avec plein de nouvelles révélations. Continuons l'enquête dans Datas sanglantes et peut-être jusqu'à Saturation totale...

Tu sais qui est programmé pour être un page-turner dans lequel des instructions informatiques provoquent des rebondissements effarants. Jakub Szamalek nous fait passer l'envie de surfer naïvement derrière des contenus apparemment amusants ou inoffensifs en laissant portes et fenêtres béantes. Ce premier volet peut se lire comme un unique roman mais je ne vais pas bouder mon plaisir sous le prétexte du recours à un cliffhanger (un peu trop commode) qui permet à l'auteur d'aménager une suite avec plein de nouvelles révélations. Continuons l'enquête dans Datas sanglantes et peut-être jusqu'à Saturation totale...

Dernières interactions

Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…

24/06/2025, 11:54

Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…

24/06/2025, 10:49

Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)

12/06/2025, 16:03

Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…

12/06/2025, 10:19

Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…

09/06/2025, 11:21

Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…

08/06/2025, 22:50