Ulzana's Raid, un western qui pourrait faire consensus au sein de groupes opposés sur la thématique, à l'image de The Man Who Shot Liberty Valance parfois qualifié de western préféré des gens qui n'aiment pas le western (voire qui n'aiment pas John Ford) — catégorie dans laquelle je me retrouve, la plupart du temps. Consensus aujourd'hui, en tous cas, puisqu'à sa sortie le film ne fut pas accueilli tendrement. C'est une configuration amusante : Robert Aldrich avait réalisé en 1954 un western pro-indien en pleine période classique (traduire : ultra réactionnaire et déshumanisant pour les Indiens), Bronco Apache, et le voilà qui monte d'un cran près de 20 ans plus tard en réalisant un western traitant d'égal à égal colons envahisseurs et tribus apaches violentes, en plein Nouvel Hollywood, sans faire de ces dernières une figure d'angélisme manichéen.

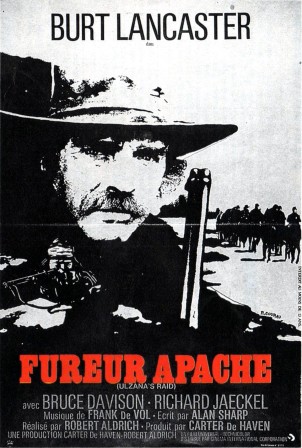

Cela étant dit, Fureur apache contient beaucoup d'éléments déroutants dans ses propres termes. C'est déjà un scénario assez conventionnel au moins en apparence, dans les grandes lignes, puisqu'il s'agit avant tout d'une chevauchée emmenée par un jeune lieutenant de cavalerie pour arrêter un petit groupe d'Indiens qui s'est enfui de sa réserve. Soit donc un lieutenant inexpérimenté DeBuin accompagné d'un éclaireur chevronné McIntosh (Burt Lancaster) et de son équivalent apache Ke-Ni-Tay lancés dans une traversée des paysages désertiques de l'Arizona pour retrouver le chef Ulzana éponyme et sa troupe semant la terreur sur son passage. Mais derrière ce bout de scénario qui pourrait sembler avoir été généré par une IA, Aldrich cache bien son jeu.

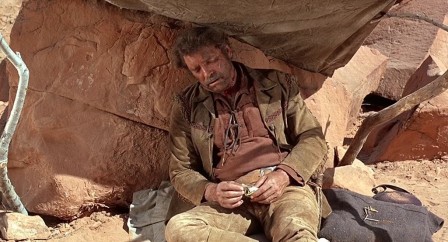

"If I owned Hell and Arizona, I'd live in Hell and rent out Arizona" citera un général dans le film : c'est là probablement que se trouve la matrice de la réflexion, puisque tout le film s'évertuera à montrer les horreurs des uns et des autres, en commençant par exposer la situation des Indiens, parqués, maltraités, arnaqués — sans lourdeur, et avec nuance. Il n'y a pas davantage de prédispositions à la violence d'un côté ou de l'autre, mais des circonstances, des méconnaissances, des conséquences inexorables. De toute façon, "ain’t no sense hating the Apaches for killing, that would be like hating the desert because there ain’t no water on it". Et tout cela n'est jamais affirmé de manière didactique ou académique : on se le prend en pleine gueule et avec une grosse salve de violence. J'imagine ne pas être le seul à avoir été surpris par l'intensité de certaines séquences, soudaines, brutales, imprévisibles. Des éclats de violence qu'on n'oublie pas, accompagnant la tonalité largement fataliste qui domine l'ensemble.

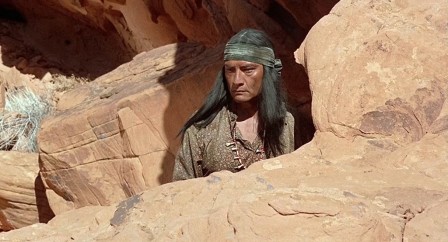

Clairement, on pourrait être déçu par le rythme, saccadé, ou par le positionnement, très sérieux. Ulzana’s Raid pourrait se résumer (avec beaucoup de malhonnêteté) à une succession de scènes montrant les Indiens qui ravagent les fermes sur leur chemin et les Blancs qui les suivent en constatant l'étendue des dégâts. Ce qu'on doit appeler des séquences d'action, les fusillades, ne brillent pas par leur perfection, c'est une certitude. Mais en choisissant ce chemin de traverse, Aldrich ne s'inscrit dans aucun des registres préétablis, le western traditionnel et le western moderne, puisqu'il y préfère une remise en cause des paradigmes existants. Il oppose l'humanisme chrétien porté par le lieutenant DeBuin et la furie rituelle des Apaches en montrant la violence institutionnalisée qui se cache derrière le premier et les passerelles existant entre les deux systèmes de valeur. Pas de figure du bon sauvage, non : Ke-Ni-Tay, l'éclaireur apache travaillant pour l'armée états-unienne et interprété par Jorge Luke, est à ce titre un excellent exemple de la porosité des frontières. Finalement, l'accent sera mis sur la dimension tactique du conflit, avec de nombreuses manœuvres stratégiques pour prendre l'ascendant sur l'autre groupe, avec une ambiguïté constamment entretenue dans les deux camps ("What bothers you, Lieutenant, is you don't like to think of white men behaving like Indians. It kind of confuses the issue, don't it?") au creux d'une morale profondément pessimiste ("The first one to make a mistake gets to buryin' some people").

2 réactions

1 De Nicolas - 05/03/2025, 11:23

Merci pour cette critique, Renaud !

Je m'y retrouve également.

J'aime peu de westerns mais celui-ci est un de mes préférés...

...et voilà pourquoi.

(En plus, le film regorge de lignes de dialogues mémorables. Tu en as cité quelques-unes ; je me souviens aussi bien de celle-ci : "Half of what they say is lies. The other half ain't true.")

2 De Renaud - 05/03/2025, 12:19

C'est vrai que celle-ci sort du lot également. :)