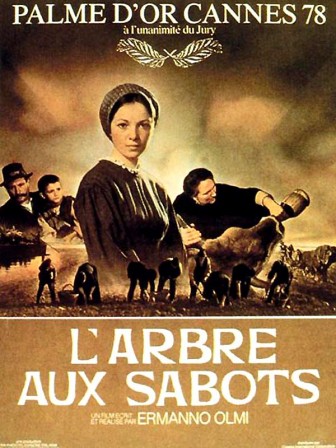

C'est la mort de sa grand-mère, au milieu des années 60, et surtout des notes de ses grands-parents sur lesquelles il tomba en 1976 qui poussa Ermanno Olmi à écrire et réécrire le sujet de L'Arbre aux sabots, chronique paysanne d’une petite communauté de Bergame à la fin du 19ème siècle. Cette dimension personnelle est sans doute à l'origine de plusieurs dispositions (à commencer par le choix du lieu et des acteurs non-professionnels) qui contribuent à faire de ces trois heures une fresque intimiste aussi intense. Comme si le témoignage de ces quatre familles de métayers, dans leur environnement, avec le régisseur et le prêtre qui rôdent dans les parages, se faisait de manière simple et naturelle, comme s'il s'agissait d'un documentaire, sans effort, sans accroc. En ce sens (et en ce sens uniquement) pas si éloigné de L'Emploi ou Les Fiancés. Comme un cousin italien éloigné des films et séries Heimat de Edgar Reitz, croisé avec le vieux couple décrit dans Le Cousin Jules ou les portraits de Depardon dans Profils paysans.

Une grande ferme en métairie exploitée par des familles de paysans pauvres, entre l’automne 1887 et l’été 1898, et c’est à peu près tout, sur le papier. Olmi tisse avec une grande sobriété le fil de leurs histoires presque indépendantes, reliées par le lieu et leur condition mais avec très peu d’interactions entre les quatre groupes. Mais sobriété ne signifie pas sécheresse émotionnelle ici, bien au contraire : derrière le parti pris de sa reconstitution minutieuse, et au-delà de ses détails techniques (dialecte bergamasque, activités agricoles, objets du quotidien paysan, rapport à l’animal), il se dégage de cette chronique une grande sensibilité et une grande justesse sur des thèmes variés (les liens familiaux, l’importance première du travail, la présence de la religion). La marque de l’attachement d’Olmi pour cette réalité perdue, comme s’il cherchait à en raviver les souvenirs tout en maintenant une forme supérieure de pudeur pour décrire cette condition paysanne. Il dira à propos du film "si j'insiste sur une certaine tendresse, c'est parce que les sentiments sont, pour les pauvres, le seul patrimoine".

Ainsi passe le temps et défilent les saisons, dans un cadre magnifiquement photographié, selon quelques arcs narratifs croisés au montage, avec le travail communautaire en perspective omniprésente : l’épluchage et égrainage des épis de maïs qui ont séché pendant tout l’automne, la mise à mort et la préparation du cochon sous la neige pour Noël, la plantation des semis de tomates à proximité de la grange dont la chaleur des pierres assurera une récolte précoce, ou encore des événements familiaux comme un mariage et une naissance. Cette année passe avec une douceur paradoxale et une tranquillité étonnante, sans nier la dureté de certains aspects, le long d’un chemin partagé entre sa tendance documentaire et ses élans de poésie pragmatique. La séquence où le père d’un enfant qui a cassé son sabot lui en fabrique un nouveau en secret, pendant que le reste de la famille prie, à partir d’un bois qu’il est allé lui-même (outrepassant ses droits de simple exploité) couper chez le propriétaire, est d’une rare émotion. L’espace d’un instant, on fait abstraction des lourdes conséquences.

L'Arbre aux sabots trouve un autre équilibre dans l’expression de la communauté, avec d’un côté un sentiment d’appartenance imposé par la promiscuité et l’isolement de la ferme, et de l’autre une série d’actes égoïstes (à l’image du secret pour faire pousser les tomates avant celles des voisins, ou encore la séquence géniale où le père Finard trouve une pièce d’or en plein meeting socialiste, le sourire aux lèvres et en pouffant, avant de le cacher sous le sabot d’un cheval) guidés avant tout par la situation de survie. Tous sont sujets aux prélèvements réguliers du régisseur dont l’injustice restera en toile de fond, tous partagent le même rapport à la nature fertile, tous partagent des moments intimes de rassemblement pour des veillées nocturnes, des services religieux et diverses tâches ménagères. La dernière séquence, dans laquelle une famille est chassée de chez elle et quitte la ferme dans la nuit noire, sous le regard des autres familles rassemblées dehors, rappelle aussi leur état de dépendance et leur injustice commune.

Dernières interactions

Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…

24/06/2025, 11:54

Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…

24/06/2025, 10:49

Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)

12/06/2025, 16:03

Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…

12/06/2025, 10:19

Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…

09/06/2025, 11:21

Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…

08/06/2025, 22:50