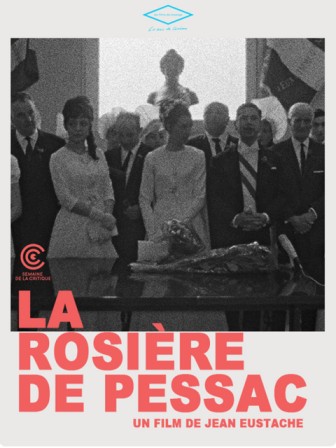

Gourmandise de choix confectionnée par Jean Eustache au début de sa carrière, au printemps 1968, déguisé en réalisateur de l'ORTF, en reportage dans sa ville natale près de Bordeaux pour documenter une cérémonie (des préparatifs jusqu'à l'exécution) un peu particulière : l'élection de la Rosière de l'année, c'est-à-dire la mise sur un piédestal d'une jeune femme "vertueuse et méritante". Pendant que certains lancent des pavés dans les rues de Paris, d'autres s'adonnent dans un petit village du sud-ouest à une célébration qu'on pourrait croire extraite telle quelle d'une époque médiévale, consécration du modèle féminin vertueux selon les codes patriarcaux de l'époque : une fille vierge, croyante, studieuse, et accessoirement fée du logis. La Rosière de Pessac, plongée délicieuse et hypnotisante dans une réalité parallèle, dans un autre temps. C'est vraiment collector.

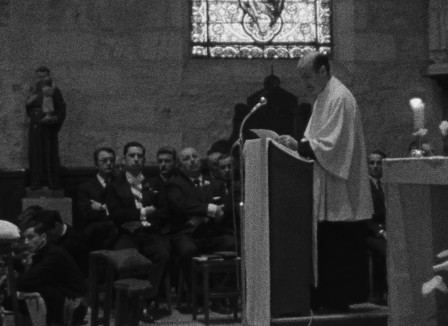

Maître de cérémonie de l'ensemble de la procédure, Jean-Claude Dalbos est très clairement le personnage incontournable du documentaire. Maire de Pessac, figure du notable gérant ses ouailles par excellence, c'est autour de lui que sont réunies quelques illustres personnalités du coin afin de proposer quelques noms de jeunes filles triées sur le volet — des discussions qui occasionnent quelques tirades particulièrement comiques, reflétant la bonne morale et les afflictions de son temps, et tout particulièrement celle qui écarte une prétendante à cause de sa famille d'ivrognes et de délinquants qui pourrait ternir l'image de l'événement — et de procéder au vote. Un protocole très strict dont on se félicite, et qui va jusqu'à la remise d'une dot, à une cérémonie en robe de mariée, au défilé d'un cortège avec fanfare, d'une messe et enfin d'un gros banquet alcoolisé. Étrangement, lors du discours à l'église, les paroles du curé paraissent beaucoup plus modernes et bienveillantes à l'égard de mai 68, c'est lui le progressiste en comparaison.

C'est la sobriété de la démarche digne d'un Wiseman qui permet de créer les conditions d'une captation croustillante, sans commentaire, sans jugement, fidèle aux événements. Dans ces conditions, cette variante rétrograde du concours de Miss France ("des Miss y'en a partout, mais des Rosières, c'est plus rare !" dira fièrement le maire ressemblant étrangement à Paul Meurisse) qui a été reprise en 1896 laisse apparaître sereinement ces figures joviales d'un conservatisme antédiluvien. Génial personnage que ce Dalbos, fascinant dans ses dialogues interminables et ses flatteries répétées, adepte de la métaphore lunaire ("que cette fille soit un exemple pour la communauté, comme le levain dans le pain") et des remarques paternalistes gênantes ("on n'a pas misé sur les qualités physiques mais je suis content qu'elle soit très mignonne"), incapable de gérer la Rosière nonagénaire du cru 1900. Spectacle effarant de ces traditions primitives, mais aussi spectacle passionnant de ce monde en train de s'évanouir.

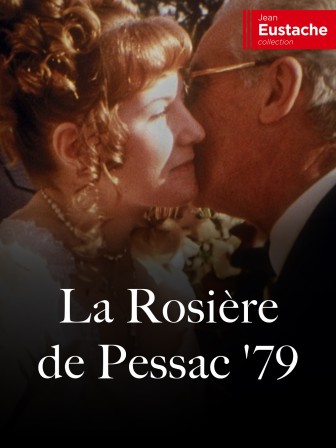

NB : Une deuxième version est tournée en 1979 et est censée être visualisée en premier selon la volonté du réalisateur.

Cérémonie des Rosières de Pessac, deuxième. 11 années après la première version, Jean Eustache retourne filmer les événements de 1979 et observer les changements ou les constantes. On a beau être passé à la couleur, ce qui est montré ici paraît incroyablement vieillot, la sensation est assez incroyable. Autant le maire de 1968 contrôlait son image de réactionnaire charmeur, autant celui du cru 79 peine à se hisser à son niveau — il sait bien qu'on le filme, il joue régulièrement de cette configuration, mais cela ne tourne jamais totalement à son profit. La faute, étonnamment, à plusieurs séquences bordéliques : la toute première, consacrée aux délibérations et à l'élection de la Rosière de l'année, est étrangement chaotique. On ce comprend pas grand-chose à l'organisation, au mode de scrutin, comme si tout le monde subissait la chose, là où le maire avait su se placer au centre des enjeux dans le volet précédent.

Les codes de la procédure sont scrupuleusement respectés, la cérémonie de la Rosière conserve son parfum subtilement rance de tradition héritée d’un autre temps — au tout début du Moyen Âge, indique le maire qui évoque la date de 525 sans certitude. Mai 68 n'est manifestement plus dans l'actualité, désormais on parle de chômage et d'autres joyeusetés giscardiennes plus contemporaines. Et, toujours, cette pauvre jeune fille qui donne l'impression de n'avoir rien demandé et sur qui tous les notables de la région posent leurs yeux... Il n'y a guère que les délires alcoolisés de fin de banquet qui pimentent le documentaire, avec ces passionnantes images dignes d'un film familial montrant des chansons à boire et la fameuse danse de la chenille.

Drôle de diptyque sociétal qui sonde deux époques ainsi que les évolutions (ainsi que les non-évolutions bien sûr) dans cet intervalle temporel, qui rappelle d'ailleurs un peu le procédé dual de Une sale histoire du même Eustache. La tradition se maintient, immuable malgré les arrangements locaux, même si la caméra et le montage d'Eustache se font un peu plus cinglants. Drôle de poésie. Et très beau plan final en reculant, tandis que le générique apparaît.

Dernières interactions

Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…

24/06/2025, 11:54

Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…

24/06/2025, 10:49

Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)

12/06/2025, 16:03

Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…

12/06/2025, 10:19

Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…

09/06/2025, 11:21

Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…

08/06/2025, 22:50