Parcourir l'univers quelque peu ésotérique de Trois Femmes lorsqu'on ne connaît Robert Altman qu'à l'aune de ses films les plus célèbres (M*A*S*H, John McCabe, Nashville, et sans doute le plus connu Short Cuts) est une expérience dotée d'un fort potentiel déroutant. Un exercice de style qui tend vers l'abstraction cinématographique, c'est-à-dire une région où on ne l'attendait pas forcément — mais sa filmographie (notamment dans les années 70) recèle une richesse et une diversité bien supérieures à celles des titres auxquels on la cantonne souvent. En l'occurrence, difficile de discerner le vrai du faux dans le contexte de création de Trois Femmes, Altman ayant semble-t-il tiré le contenu d'un de ses rêves, sans doute guidé par quelques bouts de buvard, mais la dimension onirique de l'ensemble, loin d'être directe et évidente de prime abord, fournit des éléments d'explication plausibles.

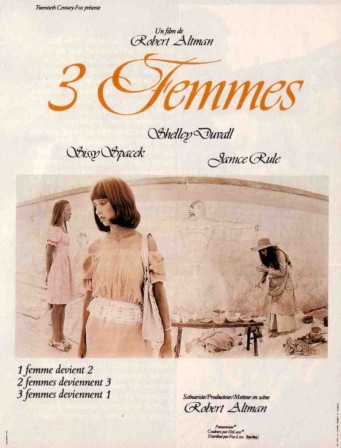

Trois Femmes peut se ressentir comme un ballet existentiel auquel on aurait été convié sans trop d'éléments de contexte, avec Shelley Duvall, Sissy Spacek et Janice Rule menant la danse. Une dynamique sans cesse changeante, faite d'associations successives de personnages et de transferts soudains de psychologies, animera et articulera tout le film. Quand il se refermera, au terme d'une ultime séquence redistribuant une dernière fois (last but not least) les cartes des personnages et des personnalités, on pourrait presque être agacé par le caractère résolument ouvert et bizarre de cette sortie. Sa simplicité, au lieu de distiller une touche de sobriété et d'apaisement, renforce la dimension mystérieuse et ostentatoire et n'en finit pas de tendre des ponts avec les œuvres de Bergman comme Persona ou celles de Lynch.

C'est presque un jeu de rôles, dans lequel les trois femmes (mais surtout deux d'entre elles pendant la majeure partie du film) permuteront leurs personnalités à la faveur de traumatismes divers. Pinky, sous les traits de la toujours intrigante Sissy Spacek, passera du statut de la femme-enfant à celui de l'archétype féminin en remplacement total de Millie avant de redevenir un enfant plus ou moins normal. Millie (Shelley Duvall, troublante de fragilité, comme le permet assez facilement son visage et son expression) évoluera du personnage de grande sœur à celui de femme forte avant de redevenir une maman, et Willie (Janice Rule), beaucoup plus discrète et énigmatique, passera de la peintre muette à la mère traditionnelle en toute fin. Un bien étrange ballet autour de la féminité.

La dimension réaliste à laquelle on s'accroche de manière instinctive glisse progressivement entre les doigts, à mesure que songes et symboles s'installent dans le paysage abstrait, alors que les tentatives d'insuffler du sens concret dans cette histoire deviennent de plus en plus vaines. Les interprétations finissent par se noyer dans leur propre flot, sciemment et agréablement, et les petites touches de psychédélisme inquiétant (notamment dans la bande son) finissent par produire un effet très dérangeant, une étrangeté absolue à laquelle s'ajoutent diverses expérimentations visuelles. Le côté anxiogène du résultat est aussi percutant que surprenant.

Si l'inversion des rôles confine presque à la caricature par moments, ou du moins à un symbolisme systématique chevillé au corps, si la quête d'identité se perd parfois sur le chemin brumeux d'une solitude un peu confuse, l'exercice de style en équilibriste sur une ligne de crête est tout de même très prenant et donc réussi.

Dernières interactions

Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…

24/06/2025, 11:54

Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…

24/06/2025, 10:49

Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)

12/06/2025, 16:03

Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…

12/06/2025, 10:19

Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…

09/06/2025, 11:21

Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…

08/06/2025, 22:50