Deaf forme avec Blind un diptyque évident sur le thème du handicap, et Frederick Wiseman procède exactement de la même manière pour observer une institution, passer en revue la méthodologie d'apprentissage, donner du temps aux débats et autres discussions administratives. Les deux documentaires sortis en 1986 étudient les infrastructures du même état d'Alabama, et comme il l'avait fait avec la cécité, le travail autour de la surdité est retranscrit dans de nombreuses variations — avec en prime cet effet de capsule temporelle en nous plongeant dans la mode, les habitudes, et l'ambiance des années 1980. Il parvient encore une fois à insérer de très discrètes touches humoristiques (volontaires ou non, recherchées ou non) et à faire surgir des émotions / réflexions que l'on n'avait absolument pas anticipées. La différence notable entre les deux réside in fine essentiellement dans la durée (c'est-à-dire le travail de montage de la part de l'ami Fred), puisque Deaf appartient à la frange un peu trop longue de ses productions : on atteint presque les trois heures, et c'est vraiment un peu trop généreux, le film aurait gagné à s'alléger d'une bonne demi-heure.

Mais bon, quand on apprécie la technique et le style Wiseman, on ne compte pas.

Il y a deux séquences absolument collector dans Deaf qui justifient presque à elles seules le visionnage, aussi réducteur que soit cette assertion. Une très longue, une assez brève.

La première, assez courte, s'inscrit dans un cadre très particulier puisqu'on fait visiter aux enfants un centre pénitencier — bon, c'est pas le genre de visite à laquelle on pense spontanément quand on parle de si jeunes enfants, mais bon, on est aux États-Unis... En tous cas, au milieu de la séquence, alors que le groupe s'apprêtait à quitter les lieux, on surprend un petit groupe d'enfants observant un de leurs camarade en train de taper la discute avec un détenu (dont on ne verra que les mains dépassant de sa cellule, à travers les barreaux), maîtrisant visiblement la langue des signes. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, Wiseman ayant choisi de ne pas sous-titrer la séquence, mais le moment est vraiment insolite.

La seconde, beaucoup plus expansive, s'étale sur près de 45 minutes et prend place dans un cadre très classique chez le documentariste américain, une discussion / réunion. Le directeur de l'établissement et une psychologue échangent avec la mère de l'un des adolescents du centre, concernant son comportement difficile. Ce dernier rentrera dans le bureau dans un second temps, et on constatera rapidement l'étendue des problèmes : la rupture de communication entre la mère et son fils est abyssale. Il y aurait énormément de choses à relever dans cette séquence, comment le rôle des adultes est exposé dans son autorité imposée (on dit au gamin qu'il se trompe dans le choix de ses mots, qu'il n'éprouve pas de la haine contre sa mère mais de la colère, passage qui instille un gros malaise, comme si une surcouche de correction venait s'ajouter à une communication déjà rendue délicate à cause du handicap). On montre le travail des encadrants mais dans le même temps on voit un enfant qui se sent rejeté et à qui on vole les mots, les pensées, pour les remplacer par quelque chose de plus acceptable socialement — alors qu'on comprendra que la mère n'a pas été parfaitement irréprochable dans ses actes et sa façon d'être, il suffit de voir qu'elle n'a pas pris la peine d'apprendre la langue des signes ou comment elle balance à la gueule de son enfant "ton père biologique ne t'aime pas". La scène est déchirante dans tout ce qu'elle expose comme sous-entendus, quand bien même cette entrevue se terminerait dans une ambiance plus favorable qu'à son commencement.

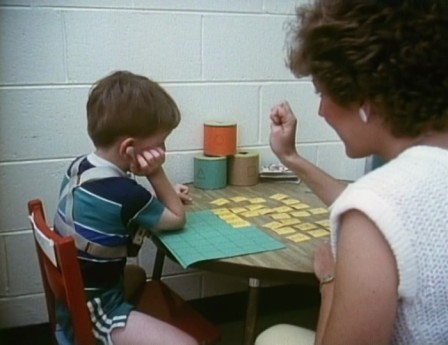

Au final, ce qui semble intéresser Wiseman, c'est le chemin vers l'autonomie qu'empruntent tous ces enfants en difficulté. Un chemin semé d'embûches, cela va sans dire. Il observe avec beaucoup d'attention les gestes techniques et leur apprentissage complexe, comment épeler des mots en langue des signes, les appareils auditifs, la lecture des lèvres, le passage à l'écrit. Il montre le succès de certains (l'équipe de basket et ses exploits sportifs malgré le handicap), il s'appesantit sur des détails inintelligibles pour beaucoup (comment expliquer à quelqu'un qui n'entend pas la différence entre les consonnes occlusives dentales voisées et sourdes, grosso modo la différence entre un "b" et un "p" à l'aide d'une feuille de papier devant la bouche pour montrer la quantité d'air nécessaire). Et il fait toujours preuve de la même ironie, ici tout particulièrement dans le discours final, très long, d'un riche et vieux donateur qui explique à quel point les personnes handicapées ont de la chance de vivre dans leur pays — autrement dit, selon lui, il vaut mieux être sourd aux États-Unis, terre de l'individualité, qu'entendant en Russie.

Dernières interactions

Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…

24/06/2025, 11:54

Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…

24/06/2025, 10:49

Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)

12/06/2025, 16:03

Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…

12/06/2025, 10:19

Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…

09/06/2025, 11:21

Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…

08/06/2025, 22:50