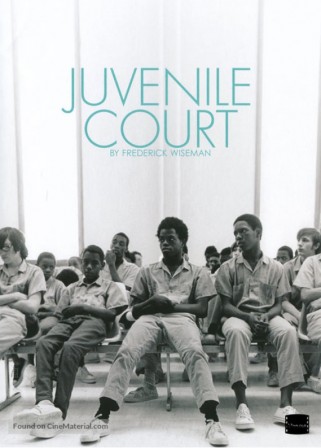

C'est la première fois dans la filmographie de Wiseman, d'un point de vue chronologique, qu'on le voit dépasser la barre des deux heures. Certes, on est loin des plus de trois heures presque habituelles de ses productions depuis les années 1990, mais on peut tout de même remarquer ce changement notable de montage. Mais Juvenile Court s'inscrit toujours dans la continuité des radioscopies institutionnelles précédentes, malgré sa longueur il reste percutant, incisif, et absolument pas rebutant dans son format. Dans le viseur du documentariste : le système judiciaire des États-Unis, à travers le fonctionnement d'un tribunal pour enfants de Memphis.

Le principe est le même : observer le fonctionnement d'une institution à travers sa vie quotidienne, observer les rouages de la machine pour en révéler les fondements, les dérives, les modalités sous-jacentes. Devant sa caméra défilent ainsi des cas divers et variés, allant du vol à la fugue, de la consommation de drogue à l'agression sexuelle, en alternant méthodiquement entre coupables et victimes, enfants et parents. Wiseman fait progressivement le portrait d'une personne centrale, le juge, muré dans sa sobriété et sa compassion en filigrane, chargé de prendre des décisions compliquées au sujet de situations parfois inextricables. C'est aussi le portrait de tous ces gens compétents et dévoués qui travaillent sur des cas difficiles versant régulièrement dans le tragique. De temps en temps, on sort du cadre rigoureux et purement légal pour montrer en les limites, notamment lorsqu'on constate l'illusion des accords mutuels entre le juge et certains parents. Personnels, parents et enfants évoluent dans un microcosme, un lieu fermé, une autarcie, tous égaux de ce point de vue-là.

Au fil des visionnages, l'œuvre de Wiseman quadrille la vie quotidienne au point que ce film semble se situer non loin des ados de High School qui auraient mal tourné, avant que certains n’atterrissent dans Titicut Follies ou dans Hospital, emmenés en ces lieux par les policiers de Law and Order. Ici une question revient souvent, en marge du classique "innocent ou coupable" : placement en famille d'accueil ou en maison de redressement ? On assiste en quelque sorte à la confrontation d'un idéal démocratique de justice avec le pragmatisme le plus violent et inégal qui soit. Ce gamin a-t-il vraiment fait du mal aux enfants qu'il gardait ou bien la mère a-t-elle mis en scène toute l'histoire ? Le travail du tribunal oscille ainsi constamment entre punition et réhabilitation, et Wiseman nous fait parcourir les différents processus avant d'atteindre le verdict, avec les réunions de concertations, les échanges avec les travailleurs sociaux et autres avocats, les choix légaux et moraux qui s'offrent aux parents, les passages chez un psychologue, etc. avec comme apogée du documentaire une dernière longue séquence portant sur le jugement rendu sur un cas de vol à main armée impliquant un guetteur qui se croyait innocent car menacé de mort. On essaie de comprendre comment ce garçon à la tête bandée a pu énerver son oncle au point que ce dernier l'ébouillante, on s'interroge sur les liens entre des tendances suicidaires d'une jeune fille et des abus de parents, on demande à un dealer boutonneux de prier dieu : un catalogue de visages vieillis prématurément, d'enfants errant terrifiés par les adultes, de gamins abandonnés par leurs parents d'une façon ou d'une autre.

Dernières interactions

Bonjour Michel, Merci pour ce retour ! C'est vrai que les noms des (très…

16/05/2024, 17:15

Bonjour, Bel article pour un film que j'ai adoré. Un vrai bon film avec un…

16/05/2024, 17:10

Ah, étonnant ! Je parlais de SF au sens général, indépendamment du support, mais…

14/05/2024, 10:47

Pareil que Nicolas. Je n’en ai pas vu beaucoup mais celui-ci me tente. Je n’ai…

13/05/2024, 10:58

Merci pour le passage et merci pour la découverte de cette auteure, j’y…

13/05/2024, 10:28

Bonjour Simon, Je serais curieux de savoir comment tu as su que j'avais vu ce…

12/05/2024, 16:01