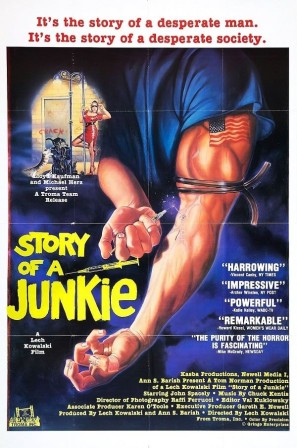

Les encarts initiaux ne mettent pas en confiance, description aussi rapide que (presque) sensationnaliste du sujet qui va occuper Story of a Junkie, à savoir le quotidien d'un gros camé zonant dans les rues mal famées de New York au milieu des années 1980 — autant dire qu'il ne s'agit pas de la même ville que ce que l'on connaît aujourd'hui, à l'époque un recoin archi crado et sérieusement craignos où il ne faisait pas vraiment bon errer seul. Ce message initial nous parle d'un "monde dans lequel Gringo survit", "une âme errante" qui "vit dans les rues de Lower East Side", un monde "froid, impersonnel et dangereux", "dissimulé derrière les murs des immeubles" où "des millions de dollars sont dépensés en héroïne et cocaïne"... On se croirait un peu dans une mauvaise émission de télé qui cherche à faire le buzz. Mais il ne s'agit que d'une fausse piste, le film étant tout sauf voyeuriste en collant aux basques de John Spacely — surnom Gringo —, une personnalité marginale assez connue de New York qui se trouve être un gros toxico éborgné disposant de sa propre page Wikipédia en langue anglaise.

On le saisit finalement assez vite, le documentaire de Lech Kowalski (réalisateur 30 ans plus tard de I Pay For Your Story), qui n'était pas très connu à l'époque, n'en est pas un au sens strict : rapidement on détecte des séquences mises en scène qui n'ont rien du documentaire au sens premier, puisqu'il s'agit de reconstitutions d'anecdotes personnelles qui ne laissent aucun doute quant à la mise en scène qui les sous-tend. Ces scènes agissent comme des apartés dotés d'une atmosphère différente, plus légère (alors que les faits racontés sont bien sordides), et contribuent à l'ambiance générale, plongée extrêmement immersive dans le milieu des junkies jusqu'à l'os et dans la nuit new-yorkaise de la décennie 1980. Sans surprise, c'est pas beau à voir, et certaines scènes de shoot "seringue qui pendouille du bras" sont d'un niveau de dégueulasserie équivalent (un peu inférieur tout de même, contrebalancé par les élans fictionnels "docufiction" insérés ici) à celui rencontré dans quelques chefs-d'œuvre du genre, comme Dope Sick Love et Black Tar Heroin.

La tonalité pour retranscrire ces milieux répugnants est très appréciable (si on peut dire) et ne surprendra pas ceux qui connaissent déjà les travaux de Lech Kowalski : pas une once de morale là-dedans, la prise de drogue dure n'est ni condamnée ni glorifiée — on sait juste a posteriori que Spacely, ce n'est pas une surprise vue son hygiène de vie, mourra quelques années plus tard du sida au début des années 1900. On parcourt quelques lieux franchement pas enviables avec autant de distance qu'on puisse prendre, mais il y a forcément une limite à la distance quand le sujet est aussi sale, mention spéciale aux moments gros vomi au réveil, lavabo éclaboussé de sang, et autres cagibis sordides pour sans-abris... On apprend l'histoire tragique du protagoniste, incluant pour sa copine une fausse couche qu'il qualifie de "nothing but a big period anyway" avant qu'elle ne se fasse écraser par un camion, comment il s'est enfui d'un hôpital en pleine opération chirurgicale importante ou comment il a perdu son œil. Dernière image émouvante, Spacely faisant du skate dans les rues de Manhattan sur fond de "Since I Don't Have You" des Skyliners.

Dernières interactions

Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…

24/06/2025, 11:54

Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…

24/06/2025, 10:49

Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)

12/06/2025, 16:03

Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…

12/06/2025, 10:19

Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…

09/06/2025, 11:21

Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…

08/06/2025, 22:50