Première publication le 22/06/2021.

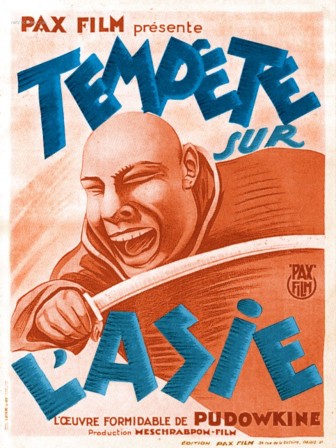

Trente ans avant l'exploration périlleuse de la taïga sibérienne dans La Lettre inachevée, Mikhail Kalatozov s'était donc déjà fendu d'une œuvre apparentée, à caractère documentaire, en immersion dans les montagnes de Svanétie. Dans cette région isolée au cœur des hauts plateaux géorgiens, il n'y a quasiment qu'une chose qui intéresse l'œil du réalisateur soviétique : la dureté des conditions de vie de ces montagnards qui vivent coupés de tout. Force est de constater qu'au début du XXe siècle, au-delà de la composante propagandiste qui usera de tous les pouvoirs de la mise en scène pour le souligner, la vie dans ces montagnes s'inscrivait manifestement dans la lignée des siècles qui précédaient. La lutte contre les éléments est féroce, l'oppression des autorités seigneuriales locales est bien présente, mais Le Sel de Svanétie réserve tout de même une grande partie de sa courte durée à la description méthodique des gestes artisanaux de cette communauté rurale.

De ce point de vue-là, c'est un régal. Pour qui apprécie ce segment cinématographique, à la croisée de la paysannerie d'un autre temps et de la poésie symbolique du cinéma soviétique, le film sera un moment d'intense bonheur. On est à l'époque du muet bien affirmé, doté de la technique déjà bien rodée du côté d'Eisenstein et consorts, et Kalatozov fait un excellent usage du montage, des gros plans, des décadrages, des inclinaisons, de la répétition, de la suggestion, des symboles. Le Sel de Svanétie sort la même année que La Terre d'Alexandre Dovjenko et les correspondances sont nombreuses au sein de cette avant-garde russe. S'il est clairement montré que la vie des montagnards dépend de leur approvisionnement en sel, transporté à dos d'hommes le long de chemins enneigés dangereux, il met tout son savoir-faire technique au service du portrait des coutumes.

Ainsi voit-on défiler, dans ce village orné d'imposantes tours de défense, des hommes et des femmes entourés d'animaux dans leurs tâches quotidiennes. La défense du village du haut des tours, la récolte de la laine de mouton et le tissage pour confectionner habits et chapeaux, l'élevage ovin et bovin, le passage d'un pont suspendu, la coupe traditionnelle des cheveux, la récolte de l'orge, les carrières schisteuses où des travailleurs typiquement soviétiques filmés en contre-plongée extraient des ardoises pour construire les toits des habitations. À l'image de La Terre où des paysans pissaient gaiement dans le réservoir d'un tracteur, les villageois urinent sur des pierres que viendront plus tard lécher des vaches : une illustration parmi beaucoup d'autres de l'importance du sel (ici contenu dans l'urine) pour les hommes et les bêtes. De la même façon, une chèvre lèche le cou plein de sueur salée de ceux qui s'endorment, un chien lèche le corps recouvert de placenta salé d'un nouveau-né.

Entre deux péripéties climatiques, entre la neige soudaine qui frappe les champs en été et l'attente toute dramatique des femmes et des vieux scrutant l'horizon après le départ des hommes partis chercher le précieux sel, l'influence de la doctrine soviétique se fait surtout sentir dans deux segments. La toute dernière séquence, d'abord, montrant la construction d'une route pour relier le village à la civilisation et rompre enfin l'isolement de cette population : un rouleau compresseur ceint de banderoles et de valeureux travailleurs soviétiques, abattant des arbres centenaires et brisant d'immenses roches, attestent vigoureusement cette volonté. Mais c'est surtout dans l'illustration de la barbarie des rites religieux, figés dans des traditions ancestrales, que la propagande se fait la plus saillante, en montrant la nécessité absolue de ramener ces gens dans le giron soviétique. À la rudesse des conditions de vie s'ajoute ainsi la cruauté de l'enterrement d'un riche villageois : on sacrifie une vache pour que son sang irrigue la terre de sa tombe, on pousse un cheval au galop jusqu'à ce que son cœur éclate, et une femme enceinte se trouve répudiée (chaque nouvelle naissance est considérée comme une malédiction) tandis qu'elle accouche dans la douleur. Un montage parallèle intensément dramatique montre la tête du cheval agonisant et l'enfant mort-né dans un même mouvement, à l'image de la mère criant désespérément "de l'eau !" tandis que des gens étanchent goulument leur soif de l'autre côté du village. Pendant ce temps, on dépose des kopeks sur le crucifix posé sur le cercueil du mort qu'une main avide rassemblera. Le constat est clair : le combat contre la nature est aussi inévitable que la transition vers la civilisation. Soviétique, cela va de soi.

Deuxième publication le 30/01/2022.

Il ne s'agit pas du tout d'un documentaire au sens strict, mais plutôt d'une ethnofiction dont l'origine remonte à un projet de fiction avorté en 1929, mis au placard par la censure soviétique. Kalatozov retournera en Svanétie pour exploiter la nature de la région, sa photogénicité, et la dureté de ses conditions de vie.

En termes d'habillage sonore, on est à la limite de ce que produisent les restaurations contemporaines en matière de cinéma soviétique. Ni hors sujet, ni en phase avec le contenu, comme si la dose de drogue prise par les personnes en charge de ce travail sur le son avait été trop forte ou trop faible.

30 ans avant sa période la plus réputée et plus sensible ("Quand passent les cigognes" en 1957, "La Lettre inachevée" en 1960, "Soy Cuba" en 1964), Kalatozov était beaucoup plus formaté (voire contraint) par la propagande soviétique dans un film célébrant ouvertement la magie émancipatrice du stalinisme.

De la même manière que le montage typiquement soviétique structure fortement le visionnage (on sent bien l'influence d'un Dovjenko type "La Terre" 1930 ou "Arsenal" 1929 et d'un Eisenstein qui a déjà réalisé à cette époque "La Grève" 1925, "Le Cuirassé Potemkine" 1925, "Octobre" 1927, et "La Ligne générale" 1929), le film mûrit en mémoire à travers ses plans fixes, un peu comme s'il ne restait au final que des photographies. Une quantité indénombrable de plans à couper le souffle.

3 principaux temps : 1) la présentation du contexte, de l'enclave, des raisons qui ont poussé ces gens à se défendre, 2) la description des conditions de vie, des habitudes paysannes, des gestes artisanaux, et 3) l'impérieuse nécessité de la civilisation soviétique pour l'émancipation des peuplades locales, dans le but de les protéger des seigneurs sanguinaires, des religieux corrompus, des riches qui accaparent tout.

Le sel éponyme n'est qu'un fil rouge assez ténu, présenté avant tout comme un besoin pour le bétail, donnant lieu à quelques scènes mémorables (l'urine contre un mur, le placenta du bébé).

Le rapport de l'homme à l'animal : producteur d'une matière première essentielle (la laine de mouton), force de travail (les bœufs pour tirer les charrettes, travailler le sol, égrainer l'orge), et objet rituel (sacrifice lors de cérémonies funéraires).

Au final, le progrès est amené à coups de pioche, de dynamite et de rouleau-compresseur : de l'agitprop par excellence. Le combat de l'homme contre la nature est présenté ici comme le résultat d'une aliénation, en l'absence de civilisation.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40