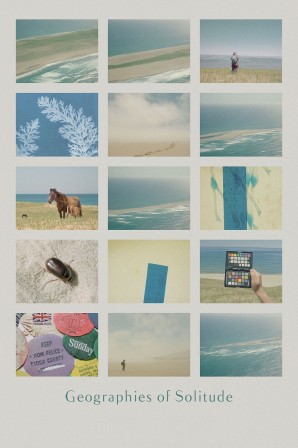

Jacquelyn Mills introduit et explore deux choses bien distinctes dans Geographies of Solitude, un lieu et une personne, les deux étant sans surprise intimement liés.

L'île de Sable, d'une part, une petite bande de sable canadienne en forme de croissant, longue d'une quarantaine de kilomètres et large d'à peine plus d'un. Située dans l'océan Atlantique au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, à 170 km du continent, elle est avant tout un refuge d'oiseaux migrateurs et elle abrite aujourd'hui quelques centaines de spécimens d'une population de chevaux sauvages particuliers.

Zoe Lucas, d'autre part, une femme vivant seule sur ces quelques dizaines de kilomètres carrés depuis plus de 40 ans, travaillant sur l'étude de la biodiversité à travers l'île, sur le comportement de la faune locale, ainsi que sur l'impact de diverses pollutions à plusieurs niveaux.

Le cadre est naturellement exceptionnel, mais c'est avant tout le travail de la documentariste qui confère au lieu une dimension si fortement singulière. En réalité Geographies of Solitude observe Lucas un peu comme Lucas observe la vie sur l'île, en y ajoutant des expérimentations formelles régulières : le travail sur l'image (pellicule) et sur le son (l'analogique qui crépite) est vraiment remarquable, à défaut de faire unilatéralement consensus — le propre du cinéma expérimental après tout, il serait bizarre que Stan Brakhage ou Kenneth Anger, au hasard, fassent l'unanimité... En l'occurrence, on pourra observer ce que donne l'enfouissement de pellicules 16 mm à divers endroits de l'île, après développement et ajouts de différents éléments (sable, poils de chevaux, etc.). Ces inserts expérimentaux sont en tous cas marginaux et ne gênent en rien le reste, ils accompagnent en douceur la confection de cette ambiance originale qui flotte en ces lieux dépeuplés d'humains. Ici, c'est le règne des chevaux sauvages, des oiseaux, des phoques et... du plastique.

On y revient toujours, à ces bouts de pétrole qui s'infiltrent dans absolument toutes les strates, dans tous les corps biologiques, dans toutes les rivières et tous les océans, parcourant inlassablement la terre. Ils peuvent finir en Chine (Plastic China) ou au Ghana (Welcome to Sodom) comme le résultat de la délocalisation du traitement de nos déchets, ils peuvent se retrouver jusque dans les coins magnifiques les plus reculés et inhabités (Exogène), et ils peuvent donc se retrouver sur cette île déserte, que ce soit dans l'estomac des oiseaux morts (plus de 70% des oiseaux analysés ont le ventre rempli de ces déchets) ou disséminés sur les plages dans des formes très diverses (bouteilles intactes, filaments issus de la décomposition, ou même sous la forme des petites granules (nurdle ou larme de sirène) que l'on retrouve littéralement partout depuis le milieu du XXe siècle).

Mais cela n'entame pas la douceur du regard porté sur cet écosystème hors du commun, visité par Cousteau au début des années 80 (archives à l'appui) à une époque où Lucas n'était âgée que d'une vingtaine d'années... Elle aura littéralement dédié sa vie à l'étude de cette île et des changements sur plus de 4 décennies, et le docu parvient à rendre compte de cette dimension scientifique exceptionnelle avec une grande humilité, dans une démarche rarement vue ailleurs. Il en résulte un témoignage très poétique de la vie sur Sable Island, sur ses habitants permanents ou de passage, et sur le passage du temps.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40