Œuvre de musée ou friandise pour cinéphile aux penchants archéologiques et historiques, Les Soldats au combat est le résultat du travail de Fumio Kamei envoyé sur le front chinois en 1938 pour y suivre pendant quatre mois un régiment d'infanterie lors de l'offensive sur la ville de Wuhan, au début de la seconde guerre sino-japonaise. Missionné pour réaliser un film de propagande, il se détourne vraisemblablement assez vite du courage et de l’héroïsme supposés par toute la nation des soldats japonais, et se concentre sur une réalité toute autre, très prosaïque, et beaucoup moins glorieuse. Il filme surtout des hommes éprouvés, parfois en haillons, arborant des drapeaux misérables et troués, contraints d'abandonner des chevaux malades ou blessés derrière eux, et fatigués de parcourir l'immense territoire chinois.

Sans surprise, la censure peu satisfaite du contenu détruira les bobines et le film sera considéré comme perdu jusqu'en 1976. Fumio Kamei de son côté fut arrêté puis emprisonné en 1941. Il faut dire que d'une part les troupes de l'armée impériale ne sont pas montrées sous leur meilleur jour, et il s'intéresse autant aux soldats progressant péniblement qu'aux populations locales chassées de leurs terres qui y reviennent a posteriori : le parallèle dressé entre la condition paysanne des deux côtés, avec des paysans chinois retournant cultiver leurs champs et des soldats japonais qui se présentent comme des paysans contraints de se battre, est particulièrement éloquent. Dans cette dimension immersive, c’est un complément documentaire à Terre et soldats de Tomotaka Tasaka, sorti la même année et portant sur des combats sur les champs de bataille de Mandchourie.

Assez étonnamment, Fumio Kamei s'est par la suite défendu d'avoir réalisé un film contre la guerre — pourtant, vu d'aujourd'hui, impossible d'y voir autre chose qu'une dénonciation. Une part du docu est certes consacrée aux tâches courantes, nettoyage des fusils, organisation des offensives, recherche de la nourriture (les soldats meurent d'envie de manger des légumes frais), et manœuvres militaires diverses. Mais il y a principalement le tableau d'une armée décrépie, avec des intertitres presque triomphaux qui contrastent ironiquement avec l'état de délabrement des images qui illustrent le propos : difficile de dire le niveau de conscience vis-à-vis de cette dissonance. Comment ne pas ressentir une critique dans la description "des enfants dont les maisons ont été incendiées", "parade devant un drapeau militaire en lambeaux", ou encore le côté tragique de cette lettre envoyée par la femme d'un soldat dont elle ignore la mort, lue par un camarade ?

Dernières interactions

Une belle réussite, toujours un franc parler très réjouissant chez Hannelore…

07/05/2024, 16:04

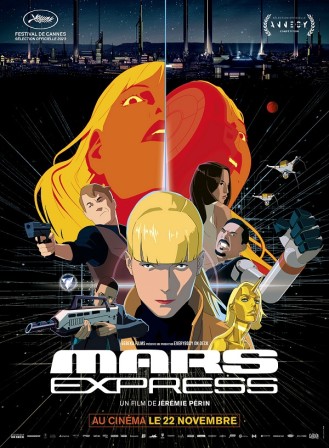

Bien joué ! :) Je ne connais pas trop tes goûts en matière de SF animée mais je…

07/05/2024, 14:16

Je parie sur Mars Express sans tricher. En tout cas, il me trotte de le voir.

07/05/2024, 11:59

J'aime bien ton rapprochement avec l'arbre de Taming the Garden, c'est très…

07/05/2024, 11:28

C’est dingue. Ça ne devrait pas m’étonner mais quand même… un peu comme ce film…

07/05/2024, 00:50

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08