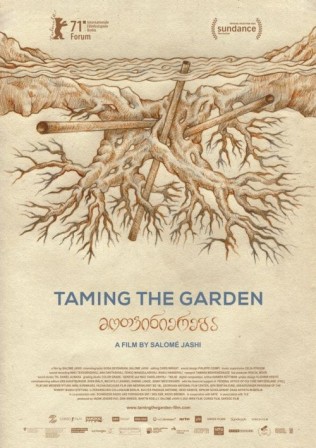

Il m'aura fallu embarquer à bord d'un documentaire réalisé par la réalisatrice géorgienne Salomé Jashi pour apprendre qu'une chose que je pensais impossible est en réalité tout à fait envisageable, si tant est qu'on en ait les moyens : déplacer des arbres centenaires d'un bout à l'autre d'un pays pour les faire atterrir dans son jardin, transplanter des tonnes et des tonnes de bois, de terre et de pierre, et au final s'approprier peut-être l'une des plus belles manifestations de la permanence végétale. On reste bouche bée devant l'ampleur de la tâche, qu'on ne comprend d'ailleurs pas tout de suite au début de Taming the Garden (qui entretient un certain mystère dans la première partie) avec cette image d'une île apparente, au milieu de la mer Noire, et cet arbre gigantesque trônant en son centre. Peu à peu l'entreprise se dessine et on réalise qu'il s'agit d'un caprice de milliardaire (on apprendra en dehors du film qu'il s'agit d'un ancien Premier Ministre de Géorgie) dans toute sa splendeur.

Précisons d'emblée que le docu arbore une lenteur et un sens de la contemplation qui peut rebuter car les 45 premières minutes avancent dans un univers particulièrement décontextualisé, concentrées sur des tâches techniques avec une loupe microscopique (on creuse des trous pour des énormes tuyaux métalliques, on élague des arbres, on travaille dans une carrière) sans comprendre ce qui relie tous ces événements, avant de prendre du recul et observer à une échelle plus macroscopique ce qui se joue. C'est sans doute l'effet recherché : lorsque les enjeux se précisent, lorsque le recul est effectué, toute la sève surréaliste de l'opération explose à l'écran.

Il s'agit donc d'un homme qui, parce qu'il en a les moyens, s'est construit un parc d'arbres centenaires (avec arrosage automatique, paillage circulaire, et pelouse verte tondue au millimètre par une armée de serviteurs bien évidemment, mais c'est de l'ordre du détail dans le tableau). Pour ce faire, rien de plus simple : creuser à la pelleteuse autour de l'arbre majestueux à un rayon d'environ 10 mètres ; fixer un emballage hermétique autour de cette gigantesque motte de terre ; déposer sur deux camions côte-à-côte la chose après l'avoir déracinée par perforation ; traverser le bout de pays qui le sépare de la mer après avoir préalablement rasé tout ce qui encombrait sur le passage (autres arbres, constructions, lignes électriques) sans oublier de dédommager les locaux, sans oublier de se faire magnanime (par exemple en construisant une route goudronnée) ; charger le colis de 10 tonnes et 30 mètres de haut sur un remorqueur après avoir aménagé la plage en conséquence ; après traversée maritime et transplantation devant chez soi, le tour est joué.

Personnellement j'aurais bien aimé avoir davantage de détails sur la façon dont se sont déroulées les négociations (ou les non-négociations) pour obtenir l'acceptation des populations locales, sur la nature des concessions politique à l'œuvre. Mais il suffit de vraiment peu d'images pour ressentir l'étendue de la catastrophe et comprendre les ramifications sans fin de l'asservissement de la nature — et en l'occurrence des pauvres hères qui se trouvent sur le chemin, totalement floués et dépassés. La métamorphose des paysages pour les convois exceptionnels est aussi hypnotisante que les moyens employés pour transporter une matière aussi insolite en taille et en nature. La métaphore de la dévastation qui en émerge est vraiment poignante.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40