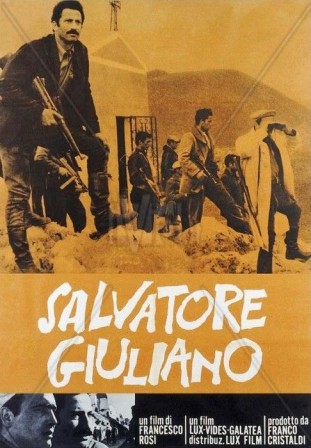

L'approche de Francesco Rosi pour aborder l'histoire de Salvatore Giuliano est déroutante, intrigante, et se révèle dans sa dernière partie étonnamment efficace. Le film portant le nom du plus grand criminel de l'époque n'est pas du tout ce qu'on appellerait aujourd’hui un biopic, mais bien plus une radiographie de la Sicile de la fin des années 40 et 50, de la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à son assassinat et les procès qui s'ensuivirent. Un complément très intéressant au regard que Visconti avait posé sur la région dans La terre tremble (1948).

Salvatore Giuliano ne ménage d'ailleurs aucun suspense à l'endroit de ceux (dont je faisais partie) qui ne connaissent pas son histoire : les premières images montrent la scène d'un meurtre, tout du moins en apparence, celui de Giuliano, étendu devant une maison le corps criblé de balles, tandis que la police criminelle fait son travail d'identification des circonstances. Cet homme, assassiné le 5 juillet 1950 à 27 ans, était un paysan bandit, fer de lance du mouvement indépendantiste sicilien, et aura cristallisé toutes les passions de son époque, autant dans l'adoration que dans la détestation, une configuration que Rosi rendra très bien en adoptant une position extrêmement neutre à son égard.

La chose la plus surprenante pour un film ainsi nommé, c'est qu'on ne verra jamais directement ce Robin des Bois sicilien : tout au plus peut-on observer son cadavre, longuement et sous des angles variés, ainsi que sa silhouette furtive. Autant dire qu'à ce niveau-là (ainsi que tous les autres) on est aux antipodes du film de Michael Cimino, Le Sicilien, avec Christophe Lambert dans le rôle-titre... C'est bien plus un film politique, avec de longues parties consacrées au prétoire, qu'une biographie partielle à proprement parler : on sent bien la volonté de décrire les conditions sociales des années 40 et les raisons d'une révolte sur le terreau d'une oppression.

En souhaitant conserver une part d'ombre non-négligeable sur la réalité des événements, en prise directe avec l'état des circonstances pas toutes élucidées, Rosi entretient une difficulté d'accès notable, qu'on peut imaginer volontaire ou du moins très prégnante pour un public étranger à l'histoire de la Sicile. Salvatore Giuliano analyse sous de nombreux aspects les rapports (pour ne pas dire la collusion) entre la mafia, les partis politiques et l'institution judiciaire : il est parfois délicat d'y voir clair mais le sens esthétique de Rosi ainsi que la tension de certains passages-clés (la séquence de la prison vers la fin, focalisée sur le lieutenant de Giuliano qui l'a trahi, Gaspare Pisciotta, est presque insoutenable, et il est fait mention de la tuerie de Portella delle Ginestre) permettent de maintenir un visionnage hypnotisant. Très loin de tout didactisme, en cultivant la dimension insaisissable du personnage.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40