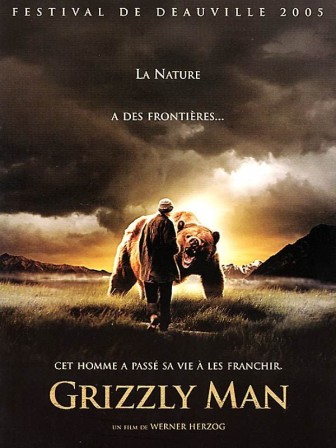

La passion, le ridicule, et le grizzly

Grizzly Man n'est certainement pas le plus fin des films réalisés par Werner Herzog, avec son portrait de Timothy Treadwell aka un candidat sérieux aux Darwin Awards 2003 qui aimait passer ses vacances d'été en camping au milieu des grizzlis, sur la base de ses propres images tournées à l'aide d'une caméra DV d'époque. Ce qu'il fera pendant des dizaines d'années, accumulant des centaines d'heures de vidéo sur la population d'ursidés d'un petit coin perdu d'Alaska, avant de connaître un sort tragique désormais assez largement connu — spoiler : on retrouva des restes de son corps et de celui de sa compagne (Amie Huguenard) dans l'estomac d'un vieil ours abattu (ce qui l'aurait sans aucun doute profondément anéanti) peu de temps après. Mais c’est un moment marquant pour moi : c’est le dernier film assez réputé du réalisateur allemand qu’il me restait à voir, une dizaine d’années après le début de l’exploration méthodique de sa filmographie (avec le premier coffret Potemkine).

Herzog évolue sur une ligne de crête franchement très étroite et confectionne un film à connotation documentaire sur la base d'images dont il n'est pas l'auteur, en grande partie, exactement comme il le fera avec Happy people : un an dans la Taïga quelques années plus tard sur la vie de trappeurs au fond de la taïga sibérienne. Il faut faire preuve de beaucoup de clémence et lui accorder une grosse dose de bénéfice du doute pour voir dans ce film un geste herzogien, c'est-à-dire en l'occurrence une sorte de traité baroque sur la folie extraordinaire, reflet de notre humanité. Il faut s'armer d'un puissant second degré pour affronter toutes les séquences témoignages, que ce soit concernant son ancienne compagne (avec larmes face caméra, écoute discrète de la bande sonore relatant les derniers instants de vie de Timothy, effroi ostensible, l'indécence est juste là) ou tout un panel de personnages lunaires (le meilleur d'entre eux étant probablement ce médecin légiste filmé en grand angle nous racontant en détail lacérations et autopsie).

En revanche, à aucun moment on ne trouve dans Grizzly Man la moindre trace de voyeurisme ou de sensationnalisme : ce serait bien mal connaître la carrière de Herzog, jalonnée par ce genre d'hurluberlus qui défient l'entendement. On sent néanmoins poindre le début d'une écriture automatique, l'avènement de sujets un peu trop faciles, la multiplication de réalisations confortant l'image très stéréotypée qu'on peut avoir du cinéaste bavarois.

Malgré tout, et avec le recul, le personnage de Tim Treadwell s'avère franchement passionnant au sens où il se plaçait à l'avant-poste de la mise en scène de soi, très longtemps avant la constitution d'une cohorte d'influenceurs peuplant notre présent. C'est aussi un personnage typiquement états-unien, façonné par tous les extrêmes imaginables — d'une scène à l'autre, il s'amourache d'un petit renard tout mignon qui le suivra pendant un moment en lui parlant d'une voix toute enfantine, avant d'insulter copieusement face caméra les responsables de la gestion du parc qui, selon lui, respectent davantage les braconniers que les animaux sauvages. Même chose pour la scène où il est dans sa tente alors qu'une tempête nocturne s'abat sur la région, en serrant fort son ours en peluche.

Évidemment, l'image est parfaite, c'est presque du sur-mesure : le militant écologiste qui aura passé les quinze dernières années de sa vie à militer pour la protection des ours, à donner de sa personne comme peu en seraient capables, à participer activement et bénévolement à la vulgarisation scientifique à l'école, et qui finira croqué par la nature qu'il décrivait comme douce, harmonieuse et paisible. Sa connaissance du danger n'est à ce titre pas tout à fait claire, car il n'est ni totalement ignorant des risques auxquels il s'expose en s'approchant à quelques pas d'un grizzly de 3 mètres et de 300 kilos, ni évidemment sensé étant donné son comportement exposé tout du long. On peut penser que son histoire, avec un passif chargé en addictions (alcool et drogue), n'est pas étrangère aux cases qui lui font ostensiblement défaut. Herzog exploite ses images magnifiques de nature nord-américaine, d'une valeur inestimable j'imagine, et a dû y trouver un écho à certains de ses personnages comme Aguirre ou Fitzcarraldo — il fait le parallèle avec ses propres risques pris en tournant dans la jungle. Bien sûr, Herzog nous fait part de ses désaccords avec Treadwell, comme un dialogue posthume, loin d'une vision de bisounours, et avance sa conception de la nature, faite de chaos, de violence et de prédation. Mais c'est en ce sens que ce personnage d'illuminé total est passionnant, ancien déviant, ancien champion de nage et de plongeon, ancien acteur raté qui avait trouvé sa rédemption dans la défense du monde animal. La personnalité multiple qui se dégage de ce portrait est troublante à plus d'un titre, infantile, agressive, sentimentale, égocentrique, réfléchie, tête brûlée. Et surtout l'auteur de soliloques inimitables, seul face à sa caméra, perdu dans un coin d'Alaska, partagé entre ridicule extrême et passion inextinguible.

Dernières interactions

Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…

24/06/2025, 11:54

Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…

24/06/2025, 10:49

Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)

12/06/2025, 16:03

Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…

12/06/2025, 10:19

Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…

09/06/2025, 11:21

Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…

08/06/2025, 22:50