Chirurgien en pleine opération : "ça commence à devenir abstrait, je suis un peu paumé".

Bon déjà, très sincèrement, je ne comprends pas qu'un documentaire imprimant de telles images sur nos rétines ne soit pas accompagné en préambule de mises en garde plus franches quant à la nature du contenu. Je suis loin d'avoir l'âme d'un censeur, mais qu'un film jouissant d'une telle visibilité (on n'est pas en train de parler d'une obscure œuvre bricolée dans un garage comportant des séquences gores comme Modify, un documentaire de Greg Jacobson et Jason Gary redéfinissant la notion de saucisse Knacki explosée, qui n'attirera que les très volontaires, mais d'un film qui a bénéficié d'une sortie cinéma nationale) laisse l'horizon aussi vague vis-à-vis de ce qui attend les courageuses personnes désireuses de tenter l'expérience reste pour moi une énigme. À titre personnel, je pense que j'aurais aimé avoir accès à un synopsis plus direct du style "attention, boucherie, âmes sensibles s'abstenir", mais cela n'enlève en rien la puissance phénoménale des images qui sont montrées, pour leur intensité purement graphique mais aussi pour tout ce qu'elles signifient en matière de gestes techniques et de réparation des corps.

Du duo Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel je ne connaissais que le premier pour un documentaire ovin tout mignon : Sweetgrass, ou la transhumance de 3000 moutons à travers les montagnes du Montana sur trois mois. Mais De humani corporis fabrica est en réalité une sorte de version longue, beaucoup moins précautionneuse (en termes de dégoût suscité) et avec moins d'emphase dans la chorégraphie que l'éblouissant Da Vinci, un court-métrage du talentueux documentariste italien Yuri Ancarani.

Il y a deux régimes dans le documentaire : les images d'opérations chirurgicales (et tout ce qui gravite autour, la préparation du matériel, des discussions sur les conditions de travail), et les images glanées dans les couloirs des différents hôpitaux français qui ont servi de lieux de tournage. On peut le dire clairement, les secondes ne brillent pas par leur intérêt et sont assez limitées dans ce qu'elles proposent sur la vieillesse ou la sénilité, et les passages dans une aile psychiatrique ne valent pas davantage le détour que celles dans les sous-sols. Si ce n'est de poser un rythme alterné, pour souffler un peu. Des tentatives pas toujours très adroites de créer une ambiance, à l'instar de l'introduction étrange, mais avant tout un hors-champ salutaire aux horreurs visuelles opératoires. Cette partie de la démarche artistique n'est pas la plus réussie, pas plus que le final (le personnel pendant une fête) ou que le passage consacré à la morgue (dans la continuité du court-métrage de Stan Brakhage The Act of Seeing with One’s Own Eyes consacré à l'autopsie), mais ces moments ont tout de même le mérite d'enrichir le portrait hospitalier.

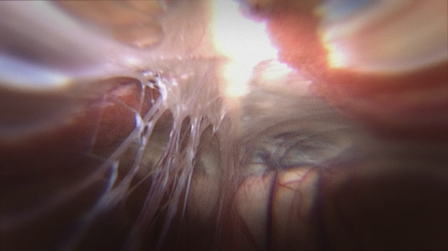

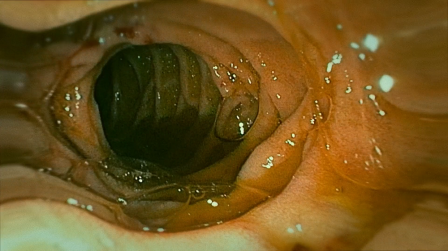

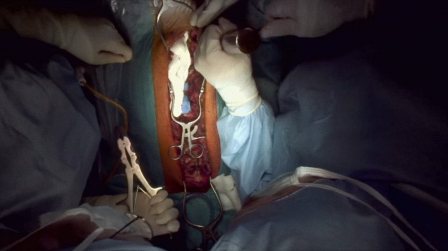

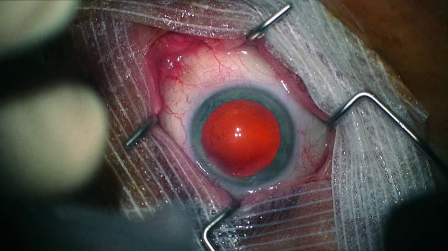

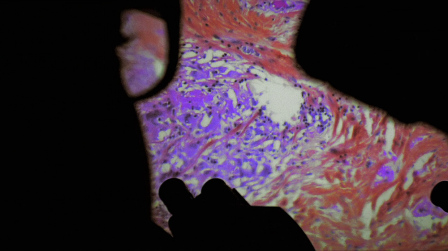

Pour le reste en revanche, on peut dire qu'on est bien servi. Double ration d'actes chirurgicaux qui fonctionnent comme une hypnose, pour peu qu'on ait la capacité de ne pas détourner le regard et d'entrer dans le ballet des chairs intérieures. Au menu, des cœlioscopies principalement, mais aussi des opérations plus invasives, des analyses de lames histologiques, des préparations de tumeurs extraites. Attention, ça va mêler l'os et le métal dans un bain de liquides physiologiques. Beaucoup d'images correspondent aux caméras insérées par les chirurgiens à l'intérieur du corps : opération du cerveau à travers la boîte crânienne, déambulation dans la micro-vascularisation derrière la rétine, aventure dans le tube digestif et les intestins (difficile de dire s'il s'agit d'une coloscopie ou d'une endoscopie, je pencherais pour la première), récurage des corps caverneux dans un pénis en passant par l'urètre, césarienne filmée en full frontal, analyse d'une mastectomie totale suite à un cancer du sein, retrait intégral d'une prostate, et peut-être le plus impressionnant de tous les actes, le redressement d'une colonne vertébrale (je ne dis rien, mais sachez que ça fait intervenir beaucoup de métal au travers de vis et de barres).

Le geste avancé par les cinéastes consiste à se réapproprier ce que la médecine moderne a emprunté au cinéma (l'utilisation de caméras) : pourquoi pas. Si les séquences en dehors des blocs opératoires sont d'un intérêt plus négligeable, le pouvoir des images de l'intérieur des corps est immense, sidérant même — entre dégoût et fascination, difficile de se positionner tant certaines confinent à une abstraction organique triturée par la mécanique du matériel médical. 5 années pour collecter 350 heures de film, condensées en une hallucination organique de 2 heures. Et au milieu, seul moment éventuellement drôle, on entend un chirurgien lui-même perdu dans ces paysages sanguinolents : "ça commence à devenir abstrait, je suis un peu paumé", juste avant de voir surgir de derrière une vessie encombrante une énorme prostate cancéreuse à extraire.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40