Profitant d'une fenêtre de quelques jours ensoleillés au milieu des orages de juin, conjurant ainsi la malchance qui nous avait détournés de la région pendant plusieurs années, nous sommes partis nous dégourdir les jambes et nous rafraîchir la tête dans la célèbre vallée luchonnaise.

A l’extrême sud de la Haute-Garonne, à une dizaine de kilomètres de la station thermale de Bagnères-de-Luchon (dit "Luchon", et non "Bagnères") se trouve Hospice de France, un lieu-dit, une auberge (encore fermée à ce moment), des ânes très curieux et un grand parking, départ de nombreuses randonnées. Ce sera notre spot de départ à 1400 m d'altitude pour rejoindre le refuge de Vénasque et explorer ce coin des Pyrénées, à la frontière de l'Espagne, aux portes de l'Aragon.

Au menu : 3 jours de randonnées, près de 40km et 3300 m de dénivelé positif. Enfin, presque 3, plutôt 2 et des poussières, étant donné le départ on ne peut plus tardif en ce samedi 12 juin, 15h30...

Émilie et Renaud.

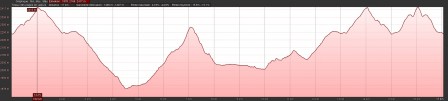

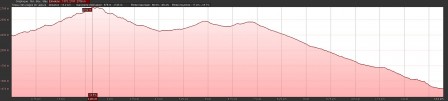

Jour1 (rouge), jour 2 (bleu) et jour 3 (vert).

5 kilomètres, 900 mètres D+, 0 mètre D-.

Le premier jour, nous sommes "juste" montés au refuge de Vénasque, "juste" 5 km et "juste" 900 m de dénivelé dans les pattes. Court mais intense, au terme de moult lacets, le sentier relie la vallée de la Pique au refuge de Vénasque et ses magnifiques boums boums boums (autrement dit des lacs, en langue pyrénéenne). Là haut, à 2239 m d'altitude, la récompense est au rendez-vous malgré les nuages ! Et l'accueil du gardien au top, sans parler de sa cuisine ! Eh oui, nous avons opté en ce début de saison pour la formule gîte et couvert. Sans regret, le refuge de Vénasque est un bon pied à terre pour explorer le coin (avec bientôt un beau refuge tout neuf) et permet de s'émerveiller de la palette de bleus qu'offre l'enfilade des boums de Vénasque. A noter qu'en juin, les névés sont encore bien présents mais fondent à vue d'oeil. La toilette dans les boums glacés a été très rapide !

Le décor du départ impose directement son ambiance. On va se faufiler au fond de cette vallée.

Les pentes sont particulièrement fleuries en ce mois de juin ! Une fois hissés en haut du mur, on peut admirer la quantité impressionnante de lacets qui filent vers le point de départ 900 mètres plus bas.

Forcément, lorsque le soleil finit par percer à travers les nuages, tout devient plus beau et plus agréable. Les montagnes sont imposantes, une fois arrivés sur le plateau. Pour nous accueillir là-haut, en plus des marmottes et de Guilhem au refuge, nous avons fait la rencontre d'une charmante hermine (après s'être demandé ce que faisait un écureuil ou une belette dans les parages : non non, c'est bien une hermine, et on la recroisera plus tard).

Et tout là-haut, au niveau des boums, une ambiance envoûtante. Le bleu glacé des lacs qui parfois tend vers le turquoise, le blanc vivifiant des névés, le vert de l'herbe grasse qui répond au gris sec des roches... Le tout enveloppé dans la brume extrêmement changeante qui modifie les paysages à une vitesse impressionnante.

18 kilomètres, 1500 mètres D+ et D-.

Le deuxième jour, les paupières encore collées après une nuit agitée, nous partons en direction du port de Vénasque, col frontalier situé entre le pic de Sauvegarde (2 738 m) et le pic de la Mine (2 708 m). A 30 minutes de marche du refuge, ce couloir creusé dans la roche était un lieu de passage des réfugiés espagnols fuyant la guerre civile dans les années 1940. Passée cette porte, on change de décor. La vue est magnifique sur les deux géants ceints de leurs glaciers, la Maladeta et l'Aneto (point culminant des Pyrénées, 3404 m). Nous parcourons les sentiers aragonais pour rejoindre les sources de la Garonne en passant par le Refugio de la Renclusa, le Plan d'Aigualluts et le trou du Toro. Lieu très touristique, le trou du Toro est une curiosité géologique constituée d'une cascade qui se déverse dans une immense baignoire où l'eau transparente plongerait sous terre et réapparaît au niveau du Pla de Beret, vallée voisine, située dans le val d'Aran. Pas si spectaculaire que prévu... mais joli tout de même. Le plateau "plan d'aigualluts" au pied de l'Aneto vaut cependant le détour. Une grosse journée de rando (dont pas loin de 2 heures hors sentier à se tordre les chevilles dans des pentes raides remplies d'asphodèles) qui ne nous a pas tant fatigués puisque nous avons trouvé la motivation pour aller admirer le coucher de soleil au col de la Montagnette après le très bon repas de Guilhem. Joli spectacle !

Le bleu du matin est beaucoup plus froid, en montant à port de Vénasque.

Dès qu'on passe le col, la vue sur le massif de l'Aneto est franchement magnifique. La flore change complètement.

Autour du refuge de la Renclusa, montée à un "petit" col puis redescente sur le plan d'Aigualluts. Spot idéal pour casser la croûte au soleil et les pieds dans l'eau — dont la température estimée avoisine les 10 °C... Et le Trou du Toro, où le spéléologue Norbert Casteret déversa en 1931 (frauduleusement, en évitant d'être repéré par les carabiniers espagnols) des barils de fluorescéine pour démontrer que le cours d'eau constituait une des sources de la Garonne.

Un long passage hors sentiers, sans risque mais fatigant à cause d'un dévers important. Très peu fréquenté, il laisse apercevoir de nombreuses marmottes tranquilles. La vue sur la vallée derrière nous est splendide.

Fin de journée sur le col de la Montagnette, donnant sur le lac du même nom, pour admirer le coucher de soleil. Au fond, on peut distinguer l'observatoire astronomique du Pic du Midi de Bigorre.

14 kilomètres, 900 mètres D+ et 1800 mètres D-.

Le troisième jour, on attaque la boucle classique empruntant le chemin qui passe par le pas de l'Escalette, mais en ajoutant l’ascension de l'imposant pic de Sauvegarde. Un sentier très rocailleux (sans grosses difficultés par temps sec mais qui titille le vertige des plus sensibles) offrant à son terme un panorama époustouflant à 360° sur les sommets du Luchonnais, de l'Ariège et du Val d'Aran. Après cette grimpette matinale, la suite de l'itinéraire est tranquille, on redescend les 1800 mètres en traversant les petits vallons via le port de la Picade, le pas de l'Escalette, et la crête de Crabidès. La journée se finira dans les estives du large plateau du Campsaure où l'orage gronde....

Après la montée matinale jusqu'au pic de Sauvegarde, la récompense est au rendez-vous. Panorama magique, vues plongeantes sur tous les lacs des environs, spectacle imposant de l'Aneto et de ses glaciers.

Un dernier petit tour du côté espagnol, un dernier regard en direction de la vallée de la veille. Une grande barre neigeuse à franchir au niveau du port de la Picade, et la face nord-est du massif que l'on aura contourné entre le début et la fin de cette escapade.

La dernière partie de la randonnée est plus calme, en descente douce dans des sentiers enherbés.

Au dernier moment, sur le plateau final jouxtant le parking de l'arrivée, l'orage tonne. On hâte le pas. On croise des vaches effrayées dans la forêt qui regagnent l'étable, et des brebis sur la route emmenées par le berger.

Petit bonus après une pause à Luchon, car on n'en n'avait pas assez : virée express au célébrissime Lac d'Oô.

Après avoir vidé une bonne part de l'eau qu'il contenait pour différentes raisons, il perd beaucoup de son charme, quand même. L'artificialité de ce réservoir n'en est que plus visible. Mais on peut tout de même s'amuser à essayer de faire de belles photos...

Ici aussi, la pluie nous tombe dessus, mais ne nous empêche pas de profiter de la vue sur la vallée en redescendant. Plus tard dans la journée, on fera une halte sur le chemin du retour à Saint-Bertrand-de-Comminges, qui aura été presque plus agréable. Étonnant.

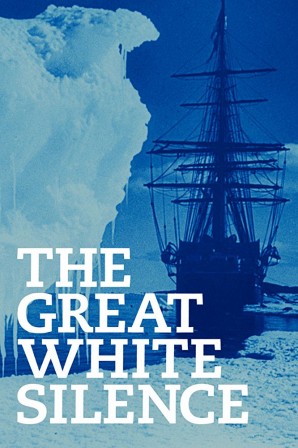

Exactement comme son compatriote Hurley, Ponting insiste sur la nature scientifique de la mission à un moment donné du documentaire, alors que l'expédition atteignait le rivage de la l'Île de Ross. Une longue séquence (plus longue que celle de South, et non dénuée d'un certain anthropomorphisme presque touchant) est ainsi consacrée à des observations d'ordre géologique et zoologique, décrivant les modes de vie d'animaux tels que des orques, des manchots Adélie (avec ici aussi, étonnamment, une référence à Chaplin), des Skua antarctiques, des phoques de Weddell. C'était la première fois qu'une caméra atteignait le continent antarctique et ces images revêtaient sans aucun doute un intérêt capital.

Exactement comme son compatriote Hurley, Ponting insiste sur la nature scientifique de la mission à un moment donné du documentaire, alors que l'expédition atteignait le rivage de la l'Île de Ross. Une longue séquence (plus longue que celle de South, et non dénuée d'un certain anthropomorphisme presque touchant) est ainsi consacrée à des observations d'ordre géologique et zoologique, décrivant les modes de vie d'animaux tels que des orques, des manchots Adélie (avec ici aussi, étonnamment, une référence à Chaplin), des Skua antarctiques, des phoques de Weddell. C'était la première fois qu'une caméra atteignait le continent antarctique et ces images revêtaient sans aucun doute un intérêt capital.

Dernières interactions

Bonjour Michel, Merci pour ce retour ! C'est vrai que les noms des (très…

16/05/2024, 17:15

Bonjour, Bel article pour un film que j'ai adoré. Un vrai bon film avec un…

16/05/2024, 17:10

Ah, étonnant ! Je parlais de SF au sens général, indépendamment du support, mais…

14/05/2024, 10:47

Pareil que Nicolas. Je n’en ai pas vu beaucoup mais celui-ci me tente. Je n’ai…

13/05/2024, 10:58

Merci pour le passage et merci pour la découverte de cette auteure, j’y…

13/05/2024, 10:28

Bonjour Simon, Je serais curieux de savoir comment tu as su que j'avais vu ce…

12/05/2024, 16:01