Première publication : 18/07/2015.

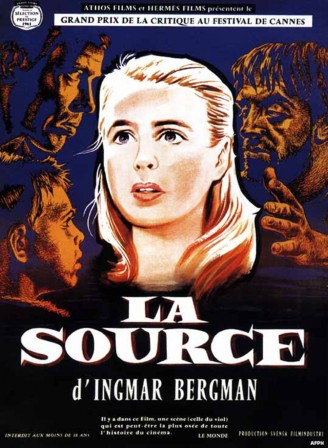

Après l'art du regard et l'analyse mélancolique du couple dans Monika (lire le billet), découvrir une nouvelle facette d'Ingmar Bergman à travers La Source est une véritable claque, une merveille d'esthétique, le théâtre d'un affrontement ancestral entre deux cultures au Moyen Âge. Délaissant les thématiques de l'âge, du souvenir et de la mélancolie développées dans Les Fraises sauvages (1957) non sans une certaine lourdeur (le côté salement intellectuel me rebute toujours après plusieurs visionnages), s'éloignant des considérations quelque peu métaphysiques du Septième Sceau (1957 également) mais en conservant son cadre médiéval, Bergman s'inspire d'une légende suédoise du 14ème siècle pour réaliser le beau et violent La Source.

Il est ici question de quelque chose de beaucoup plus simple, direct, et d'un puissant symbolisme qui pourrait s'avérer poussif si le film ne revêtait pas les traits du conte. Le Suédois n'y va pas avec le dos de la petite cuillère quand il s'agit d'opposer christianisme et paganisme, le faste et la beauté de Max von Sydow (Töre) et Birgitta Pettersson (Karin) confrontés à la crasse et au stupre de bergers anonymes (leurs noms ne sont à aucun moment révélés). Mais la façon dont est racontée cette histoire rend la chose tout à fait acceptable. Le décor du Moyen Âge nordique d'une remarquable authenticité, la fresque rurale dans ces contrées reculées, et la peinture de la noirceur de l'âme humaine sont tout simplement fascinants. Et ce jusque dans les moindres détails, aussi simples que l'eau, la terre, la boue, la paille, le feu, la nourriture qu'on partage et le bois des habitations. La saleté de cet univers est très vite contrebalancée par la fraîcheur insolente de Katrin, fille de Töre au corps diaphane que l'on couvre des plus beaux costumes d'apparat, tissus et autres bijoux. Elle paiera cher le prix de sa beauté et sera confrontée au reste du monde, loin, très loin de l'amour familial et chrétien que lui porte (presque) tout son entourage. Vient le moment où La Source se transforme en une version noire et adulte du Petit Chaperon rouge : on peut y voir des références explicites (et anti-chronologiques) lorsque Karin partage son dernier repas avec les trois bergers et évoque les loups qui se cacheraient derrière d'innocents chevreaux, ainsi que les allusions répétées et insistantes à la blancheur de sa peau et à la finesse de sa taille sur un mode proche du fameux "Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents !".

La scène du viol est intenable, bien sûr, en tant que telle mais aussi juxtaposée à celle où les deux horribles païens détroussent leur victime à peine tuée en la remuant comme un vulgaire bout de viande. Un sommet de violence et un choc de civilisation qui trouvent un certain écho dans la fameuse scène choc de Délivrance, qui elle aussi opposait deux conceptions de l'humanité, l'homme-cochon engraissé par la société et l'homme des bois sauvage. La colère et le déchaînement de violence à venir de la part de Max von Sydow sont d'autant plus prenants que Bergman a particulièrement soigné la description du folklore de ses croyances, source de douceur et de recueillement. Je suis resté pétrifié tout le long de la séquence durant laquelle il assouvit sa soif de vengeance, vengeance dont le bras armé semble commandé par une force supérieure. La scène de l'arrachage de l'arbre, symbole de mort et de punition religieuse à venir, est sublime. Le final, s'appuyant sur les dommages collatéraux de sa fureur, sur le questionnement de sa foi et de sa responsabilité mais aussi sur la beauté poétique, onirique, de l'apparition de la source, est un climax exceptionnel.

N.B. : Après avoir déclaré qu'il s'agissait de son préféré, Bergman considérera ce film comme (maladroitement) inspiré du très bon Rashōmon de Kurosawa... Une chose est sûre, la ré-interprétation de Craven dans La Dernière maison sur la gauche fait un peu tache à côté.

Deuxième publication : 12/12/2023.

Revoir ce film de Bergman adapté d'une ballade médiévale suédoise du XIVe siècle n'aura pas été la chose la plus facile au monde, car l'exercice s'apparente dans mon cas, en toute subjectivité, à la confrontation à ce que je con-sidérais comme l'alpha et l'oméga du cinéma il y a presque une décennie. Et on sait bien à quel point le temps ne fait pas de cadeau...

Deux choses m'ont particulièrement frappé au terme de "Jungfrukällan", résultat d'un retour à une période parti-culière du cinéaste suédois (quelques années seulement après les beaucoup plus réputés "Le Septième Sceau" et "Les Fraises sauvages") qui semble tellement distante des errements de fin de carrière ("En présence d'un clown" et "Face à face" constituant les calvaires les plus éprouvants me concernant).

Tout d'abord, la concision du propos. C'est sans doute aidé en cela par la nature du matériau d'origine, formant le canevas assez simple d'un conte du Moyen Âge, mais Bergman fait preuve d'une étonnante sobriété discursive pour poser le cadre de cette campagne suédoise et de cette famille pratiquant un christianisme suranné réunie autour de son patriarche (Max von Sydow, magnifique) aimant et vertueux. Aucun tunnel philosophique, qui ont pu déboucher tour à tour au cours de sa filmographie sur des réflexions passionnantes ou sur des impasses pé-nibles, aucun excès dans la dramatisation psychologique : "La Source" brille par son pragmatisme limpide et dé-coupe le portrait de Karin, fille unique du couple, en usant de symboles clairs le long d'une narration très explicite.

Il faut ensuite reconnaître le travail incroyable réalisé par le chef opérateur Sven Nykvist, qui a su composer des ambiances assez folles et dans une variété de styles tout aussi saisissante. Les jeux de lumière à l'intérieur de la maison pour mettre en relief les traits des visages, soulignant la pureté des bons ou la perfidie des vilains, la blon-deur absolument rayonnante de Karin qui délivrera l'un des moments les plus forts et abjects du film au creux d'une magnifique clairière ensoleillée, l'opposition avec sa sœur adoptive brune et envieuse qui finira rongée par le regret, la laideur du crapaud jeté sur une nappe immaculée, l'affliction profonde du père dans l'avant-dernière partie avec l'insistance sur ses mains ou ses yeux, la séquence intense du déracinement du bouleau à l'aube avant la flagellation et les gestes de purification... Il ne fait aucun doute, il me semble, que le film n'aurait pas eu le quart de son intérêt sans ces motifs esthétiques et ces ambiances soignées pour souligner avec emphase le propos.

On pourrait être déçu par la rapidité avec laquelle la gestion du nœud principal est expédiée, et le caractère assez sommaire de l'opposition formulée entre la vengeance incontrôlable et la foi, entre la colère irrépressible et l'appel au calme intérieur, entre la croyance aveugle en un équilibre divin et la dureté du silence de dieu. Mais à mon sens le format du conte permet de parer naturellement à ces limitations, d'une part, en ayant recours à des symboles, à des essentialisations qui ne sont pas dommageables car en un sens évidentes, et d'autre part le tissu religieux s'insère spontanément dans le système de valeurs médiévales, renvoyant à des considérations et des préoccupa-tions localisées à une époque vieille de plusieurs siècles. Le conte se manifeste de manière peut-être la plus expli-cite lorsque Karin partage son dernier repas avec les trois chevriers, leurs références à la beauté de son corps créant un écho très net avec le loup dans "Le Petit Chaperon Rouge" — dans une version bien sûr infiniment plus cruelle.

Revenir à "La Source", c'est enfin relever les traces d'une noirceur invisible au premier regard, à commencer par le personnage de la mère bigote jusqu'au fond de ses mortifications. Lorsqu'elle donne à Karin une magnifique robe pour aller déposer des cierges à l'église, si c'est la beauté de l'habit qui nous parvient en premier lieu, c'est la dure-té des choses cachées qui jaillit lorsqu'elle précise que neuf jeunes filles se sont tuées à la tâche pour la confec-tionner. Lorsque les trois pouilleux sollicitent la générosité du couple pour qu'il les héberge, et lorsqu'ils proposent de leur revendre la robe souillée et déchirée de celle qu'ils viennent de violer et d'assassiner sans savoir qu'ils s'adressent à la mère de la victime, l'objet lui revient dans les bras et se charge d'une puissance, d'une douleur et d'un désenchantement qui semble lui exploser au visage comme le rappel d'une ostentation passée. Tout le monde sera confronté à l'horreur, à l'impuissance et à la souffrance, et Bergman l'affirme avec une force terrible.

Dernières interactions

Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !

15/04/2024, 16:08

https://www.advitamdistribution.com...

13/04/2024, 12:45

Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)

05/04/2024, 10:15

Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…

05/04/2024, 09:49

Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…

04/04/2024, 19:47

Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…

04/04/2024, 19:40